導航連結

第 1 場|Metoo 進行式:申訴無門、訴訟無罪,受害者充滿荊棘的癒合之路

講者|陳珮瑜、徐湘芸

講者|陳珮瑜、徐湘芸

時間|2023.10.14(六)15:00-17:00

地點|Lightbox 攝影圖書室

開場

阿定:

感謝鏡傳媒 READr 的兩位記者,我認為「 Metoo 進行式」這個標題取得很好,謝謝他們針對 Metoo 進行中的各式議題,包含事件進入司法體系後,所要經歷的事進行調查。要做這樣的題材,除了深刻的研究外,不免需要經歷許多情緒勞動,感謝他們。

講座第一部分|導讀、動機與起心動念

珮瑜:

謝謝大家願意在週六下午來這場活動,我們會分享做專題時的主觀感受與觀察。

最初,臺灣 Metoo 運動的開始是因為,當時政黨的黨工在網路上揭露自己所遭遇的經歷,於是就開始有非常多的事件被揭露,如同星星之火被點燃。

在社群網路上揭露的那些事件中,每個事件的當事人和加害者可能有著不同的關係、發生在不同的場域,許多都是發生在十幾、二十年前的事情,貼文底下都會有許多反饋,有鼓勵、疼惜,也有人試圖提供協助。而作為資料新聞的媒體,我們便開始思考可以做什麼,並盤點手上可以的資料。

READr 作為資料新聞的團隊,我們找了哪些資料?

首先是「輿論」,因為許多案件揭露都是在臉書(Facebook)上,包含當事人的貼文、反饋的留言等,所以我們覺得也許可以試著就此分析。

相較國外,Metoo 運動在臺灣發生的較晚。因此我們思考,也許從判決書中也可以找到我們想要探索的內容,或許可以是我們挖掘相關資訊的資料庫。今天會為大家揭密,我們最後決定使用哪些資料。

今天的內容會分為兩個部分,首先是「資料」,說明就「資料記者的觀點」如何選擇資料,第二部分則會分享「訪問的對象與內容」。作為媒體,我們在製作新聞的過程中,常常會不停的拋問題,試圖獲得答案。

而在 Metoo 這樣的題目中,或許有些問題會有答案,不過大部分是沒有的,這也是接下來會和大家分享的。如同標題「 Metoo 進行式」,許多問題都還在進行中,例如訪問對象其實這陣子仍會給予回饋,包含案件的進度,或是案件對他們而言的意義。

「資料驅動」(DATA DRIVEN)推進新聞內容的報導

READr 的報導以資料新聞為主,透過大量的資料旁敲側擊,試圖將事件具體化。例如當案件發生時,除了訪問當事人、利害關係人,我們也會訪問資料。資料新聞聽起來很抽象,其實不然。例如,前陣子的屏東大火與消防員權益有關, 所以我們除了訪問消防員,也從現有的、政府提供的資料、相關法規資料出發,蒐集報導內容。

或以明年的總統大選為例,在候選人們針對兩岸議題發言時,我們也會思考他們對於議題的態度是始終如一,或是有一些改變。除了訪問候選人,我們也調查過去的資料,例如找出各個候選人自2018年至今曾經針對兩岸發表過哪些意見。

這樣的作法是產製資料新聞時較為典型的作法,我們會拉出時間的縱軸,觀察不同時空中,同樣的議題有什麼不同、改變。

所謂「資料驅動」(DATA DRIVEN)就是,讓資料開著車,帶我們去一個地方,但我們不會預設最後是會找到沙漠,亦或是找到綠洲。目前這個題目是綠洲,所以大家可以看一下(笑)。

所有和性暴力相關的法條

回到關於 Metoo 的議題,上了 Metoo 這台車,不知道是康莊大道還是雲霄飛車,在這峰迴路轉的道路上,蒐集大量資料可以為我們提供 insight 並形成假說,雖然這些假說常常都不會成立,但也會找出自己的樣子。在六月初,我們在半個月內觀察這些案例有什麼樣態、又有多少的 Metoo 事件,再思考可以怎麼做。

因為樣態多樣,所以我們一開始想說,可以從國外 Metoo 運動開始的 2017 年起,找找看國內判決書所登錄的性犯罪相關案件,觀察到底有哪些樣態。針對性騷擾與性暴力案件發生的空間、場域,或是當事人間的關係,是否有權勢、權力結構徹底調查。

不過因為性犯罪相關的法條眾多,如強制性交或猥褻、乘機性交或猥褻等,實在太多了,若全部呈現可能會導致報導難以如期完成,所以我們進一步思考如何限縮題目、要用什麼樣的觀點切入。

Facebook 上談論 Metoo 的輿論

2018 年,臺灣 YouTuber 囧星人(本名為余玥)有在臉書上分享自己的受創經驗,不過並沒有造成特別的餘波,或是也有些人揭露自己過去發生的事情,都不像今年的有這麼大的迴響。

2021 年,藝人鄭家純與記者房慧真發起一個展覽(38號樹洞- 性騷/性侵真人故事信件展覽),是來自鄭家純的受創經驗,並延伸發展為系列活動。我們本來以為有機會能拉起一個很大的討論,但並沒有像這次事件一樣。

因此,我們很好奇,為什麼在台灣,相較於今年六月許多性暴力受害者在臉書上自我揭露,無論是 2018 年囧星人的分享、2021 年鄭家純的展覽,甚至是更早一些時間的美國 Metoo 運動,都沒有帶起大規模的討論?這是我們提出的疑問。

於是,我們在臉書上抓關鍵字,只要該貼文有談及 Metoo ,我們就把這則貼文與其底下的留言抓取下來。後來發現這是一件耗時鉅作,且難度很高,如果把抓貼文難度比喻為 1 的話,抓留言的難度就是 100。

我們發現,在眾多談論到性犯罪的討論中,加害者與被害人雙方對於「是否允許事件發生」的理解非常不同。加害者可能覺得對方「沒有明確拒絕」、「舉動看不出來沒有想要」,被害人則會認為自己「已經明確說不要」。

針對這樣的情況,我們很好奇法官如何對這樣不同的說法下判斷,所以我們從判決書觀察起。

回歸判決書:便是性暴力的灰色地帶

判決書中記載了相對完整的事件描述,可以看到加害與被害雙方如何看待自己以及對方的行動。最為關鍵、重要的是,可以找到法官如何看待兩造的說法,然後下定自己的判斷與裁決。

於是,我們將題目錨定在「性騷擾與性侵害的灰色地帶」。是什麼東西讓當事雙方中,一方覺得可以,另一方卻覺得不行,而這個東西在司法上成不成立,是我們想要探索的。

第一步,我們決定以判決書作為要探索的資料,接著,我們決定要尋找存有討論的灰色地帶的案件。特別是騷擾、猥褻等案件,很可能會有灰色地帶存在,便是我們會想要聚焦探討的重點。對於如何認定「同意」,是許多人會有的困惑,我們想要試圖去找出那個樣貌。

訪問的對象

資料本身:判決書內容

受害者:不同場域、關係的受害人

司法從業人員:下裁奪的人現身說法

三種不同訪問對象,我們也有三種不同的呈現方式。

接下來呈現的字句,全部都是從判決書裡面擷取的:

透過判決書,我們希望觀者能看見不同樣貌的受害者與不同的遭遇,壓迫與侵害可能發生任何場域與關係,即便是在家中、存在於朋友間。

被害當事人「覺得不舒服」、「被侵犯了」的說法,是我們希望可以呈現出加害者造成的壓迫感。加害者與受害人是無所不在的,例如走在路上,被別人摸了一把,可能會覺得不舒服,但加害者可能不覺得自己是在性騷擾。

另外一個重點是,我們想要陳列出,針對同樣的行為舉動,發生在不同的場域、不同關係中,被害者與司法從業人員是如何看待、進行判斷的。

有一個案例是,一位學生在校史室中被老師觸碰肩膀,覺得自己被騷擾,但法官認為事件發生已經過了十幾年,被害人記憶有流失、混淆的風險,所以被害人的說法無法作為加害者的犯罪證據,於是判定被告無罪。

我們利用圖說情境像是下雨的場景,以及七個關係場域中,三方的關鍵說詞,作為資料的主要呈現方式。

六位受訪者

受害者

訪問判決書的資料外,我們也訪問六位受害者。因為多數受害者不希望被辨識出,所以採取匿名的方式。

我們用了 AI 製圖呈現訪問事發當下的情境,包含有些人想要走司法程序,也呈現了對於受訪者而言印象深刻的經驗。

例如一位受訪者是遭到職場性暴力,並且是近乎性侵程度的對待。他分享,當他接受檢察官偵訊時,覺得許多提問都對人不對事,也讓他感受到被質疑。例如,因為受訪者受過高等教育、學過防身術,所以檢察官問他:「明明有過肩摔別人的能力,為何當下沒有對他過肩摔?」

像這樣對於受訪者來說印象最深刻的內容,我們希望可以盡量用手上擁有的資源,用圖像呈現受害者想要述說的故事,而不是以單純的文字。

司法從業人員

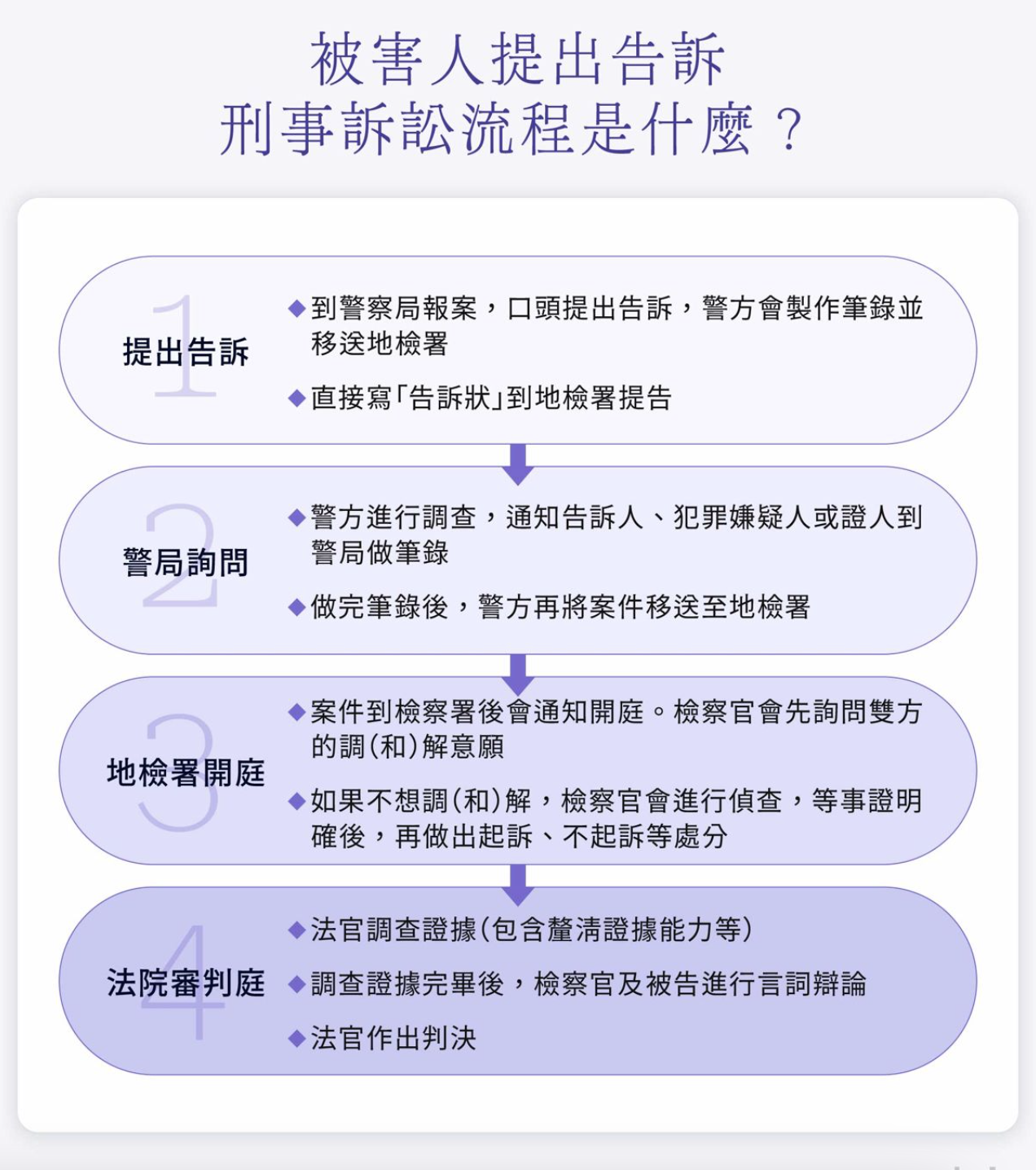

我們則選擇以文字為主,例如他分享刑事訴訟的流程、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》(性平三法)的相關內容。因為今年七月底剛好是三讀修法,而在修法後有些權益是新增的,司法從業人員用專業工作者的角度分享給我們,因為司法的內容往往門檻較高,所以我們會把他轉譯為一般人可以理解的文字,並用表隔呈現。

從資料關心 Metoo

湘芸:

過去 READr 有非常多處理判決書相關資料的經驗,像是《跟騷法》上路前,我們整理了過去的相關案件,進一步了解為什麼需要立新法規範,其他還有如《社會秩序維護法》中所稱的「假訊息」應如何判斷。

判決書系統中有許多的資料,可以從精確的罪名找到人們的真實經驗,透過當時兩造說法的紀錄,了解當時的情況。而性暴力的案件多規範在《刑法》妨害性自主罪章,從《刑法》第 221 條到第 228 條,不同權力關係下的當事人應如何透過法律進行救濟。

我們決定將問題聚焦在《刑法》第 228 條,也就是權勢性交、乘機性交等罪,因為相較於具有強制要件的第 224 條強制猥褻罪,前者存在更多可討論的灰色地帶。

尋找資料時,我們除了用相關罪名搜尋以外,也利用司法院系統 API 找到所有判決書結果。我們設定希望可以在判決書中切出哪些欄位,以便直接看到各個案件中的場域、關係。

每個判決書都是獨立事件

工作流程中,我們請工讀生一起進行,因為有大量資料需要進行判斷,也要完成非常多的資料欄位。判決書的資料其實非常細緻,例如教育、社交關係、騷擾的地點、加害者的行為與次數、觸碰到的部位與時長、當事人事後的長期反應為何,以及判決主文、原因與刑度等。我們也利用 chatgpt 作為工具。例如,我們給了他一個角色定位「你現在是法官,請協助我們進行判讀」。

在閱讀判決書資料後,我們發現每個判決書都是獨立事件。舉例來說,若案件經歷兩級法院的審理,一審法官和二審法官不會做出完全一樣的判斷,甚至可能完全不同。法官會依照自己的自由心證判案,所以雖然同樣要經歷完整的法庭流程如詰問,加害者被定罪或是不被定罪的原因的理由也不盡相同。

同個被告、多個受害人、多個判決

我們也看見,同一個被告可能參與了不止一個案件,因為出現一個被告,但有多個受害者加入,而法官則會針對不同受害人進行判決,因此會有同個被告、多個受害人、多個判決的情況。

公訴不受理的所有可能性:撤告、和解、證據不足

不受理各自有不同狀況,可能是證據不足、當事人和解等。雖然最後都是公訴不受理,但對受害人或是對整個 Metoo 運動來說,都是完全不同的處理程序和結果。

當事人之間多樣的關係

老師和學生

沒有權力為學生打學業成績的補習班老師算是老師嗎?與學生的關係如何呢?髮型師和客人的關係

即便有以客為尊的觀念,剪髮時客人坐在位子上不能動彈,究竟是權力上的高位還是低位?夜市擺攤的突襲式觸摸

整骨、按摩會館的非醫療行為

醫療行為是有特別被規範在《刑法》第 228 條中的趁機性交行為的行為樣態,而按摩、整骨雖然非醫療行為,但卻有著近乎於醫病雙方中的權力關係,是否應該用第 228 條處罰?跟同事一起在公司烤肉算社交還是職場?

這些題目面臨很多的辯論,也都是當事者真實面對的困境與問題

行為質疑:什麼樣的觸摸算騷擾

反應質疑:哪個反應不合理

犯意質疑:不小心 vs 故意

關係質疑:是否有權勢關係

法律會帶給被害者信任的質疑?

大家都說「法律是道德的最低門檻」,當被害者進入法律救濟程序,代表他們通常已經窮盡一切其他的管道,但都沒有辦法獲得幫助。

許多時候,法院對受害者的態度與對案件的認定,會代表著「社會(大眾)」對受害者的看法,因此深刻影響著受害者,這也是我們認為重要的。

我們可以在小說、影劇中看到許多性暴力的案例,而我們所分享的受害者親身遭遇,每個案件都不是單一案件,會反覆、真實發生,但卻是大家不敢說、不願意說的。

目前資料的部分進行到這邊,歡迎大家詢問。

|Q&A|

觀眾:

請問你們大概彙整了多少份判決書?

湘芸:

過去一年《性騷擾防治法》、《刑法》228 條 1 千多份的判決書。

觀眾:

判決書中有許多案件細節,請問其中告訴人、被告、法官三種角色,在不同的獨立事件中,分別呈現什麼樣的樣貌?或是聚焦在法官,剛剛提到法官某程度代表社會,所以想請問「法官在這些案件中大致有什麼樣貌」?

珮瑜:

我主要負責訪問司法從業人員,如同前面提到的,性暴力的每個案件都是單一案件,我們無法將資料量化,只能將各種資料切得很碎,像是不同的被害人身分、不同的場域(教育、職場⋯⋯)、事件發生當下當事人的反應是什麼(尖叫、推開加害者⋯⋯),我們都盡可能細緻處理。舉例來說,教育場域中,我們預期可能會看到當事人不會呼救、不敢拒絕,但最後,我們發現其實把案件分類、歸類,無法判斷哪個場域,被害人會有什麼特定的反應,每個案件都很獨特。

湘芸:

可能許多人會期待能找到不同當事人間的「共性」,但我們發現,即使是場域一樣、關係一樣、行為一樣,也就是不同案件間相似度非常高,法官判決也有可能不一樣。我們去詢問律師、檢察官,統整資料後發現,決定案件結果走向的主要還是法官的自由心證。

另外像是,當我們想要去歸納不起訴處分的案件,卻發現我們無法從資料中統計出各類型明確的佔比,不過仍然可以羅列出各種原因,這也是我們希望分享給大家的。

珮瑜:

回到我們起初的規劃,就會發現我們想像很豐腴。我們想要抓遠洋的魚,但手上有的網子太破了,沒有辦法處理那麼龐大的情況。所以我們把問題限縮,轉而尋找灰色地帶是什麼,找尋灰色地帶最有可能發生的案件類型。

透過法條搜尋 1 千多筆案件之後,我們把判決書切得細碎,發現法官認為最後不成立的原因,可能是「被害者有身心障礙、重大傷病」,或是案件「只有被告證詞」,又或者是「訴訟過程中,法官比對當事人在偵查與法庭中的說詞不一」,法官覺得當事人說詞不一,可能是因為記憶模糊了,導致法官認為證據不具有足夠的可信度。

法官其實也不是故意的,說實在的,以料理作為比喻,其實法官是無法去買菜的人,只能拿著檢察官給的食材去做料理,因此他們頂多只能以證據不充足作結,而無法主動進行偵查找尋新證據。在這樣的前提下,實務中法官也會有因此感到心有餘而力不足的地方。

觀眾:

剛剛提到食譜一樣、食材一樣,會因為法官的不同,產生不同的結果。我很好奇,不同文化會產生不同對於食材的料理方式。想請問有沒有試著在判決書中放入不同變項進行分析(例如哪些地方的法院有偏重哪類的判決),這樣的發現有沒有可能是促進一個司法改革的力量?

珮瑜:

這樣的議題是有時效性,必須要在一定時間內完成,才能盡量維持讓議題擴大討論的效果。像是目前在 10 月中,世界局勢、臺灣選戰的影響也都讓 Metoo 議題的討論漸漸淡化,所以還是需要盡快完成。

湘芸:

關於法官是否會因為地區與文化不同,而有不同的判決結果,需要龐大的數據為基礎,要在 1 千多筆資料中確立代表性有困難。我們都知道受到同樣的教育,仍會有不同想法、做出不同的判斷,難以避免不同法官間存在不同想法,我們也認為不應該對於特定法院、法官進行獵巫。

訪問過程中,司法從業人員提到他們會上課、學習,但他們也承認這不是一、兩個人改進就可以解決的問題。法官的決策中,有一些法官認為「only yes means yes」,但也有法官會想要回顧加害者生命歷程、對於關係的認識、當事人間的互動等再進行判斷,不能說必然如此,不過後者的法官,就可能傾向認為當事人間的互動不一定是騷擾或是暴力,而是生命差異造成的感受不同。

珮瑜:

稍微劇透一下,下個部分的內容,將分享我訪問在雲林地方法院服務的法官,他提到不同縣市間,性騷案件的狀況真的會差很多。他在雲林最常遇到的就是小吃店或是摸摸茶,客人主張自己是被小姐(侍酒員)揩油、敲竹槓等(而非真的遭到騷擾),法官就有提到,他相信如果是在高雄、臺北,可能就會有差異很大的案件類型。

我們起初有思考,是否要針對不同地區分析,或許像剛剛針對個案的分析是可行的,但如果歸納某個地區都是特定類型的話,很容易形成標籤,這是我們想避免的。

講座第二部分|訪問背後:受害者樣貌與司法

湘芸:

接下來是訪問的部分,六個不同情境的案例都是我們真實採訪到的。要注意到的是「不同的關係下,會遇到的狀況不一樣」,不管是騷擾行動、騷擾關係不一樣,甚至是法官對他們的提問都會有所不同。

職場

容萱(化名)是一個大一學生,他在媒體業實習,工作過程中遇到一個非常讚賞他、從業 3、40 年的前輩。前輩會問他「你要去哪裡跑新聞?」、「我開車載你去」。起初一兩次感覺起來都還好,直到有一次前輩突然說「你把頭髮放下來比較好看」,那樣的情況算騷擾嗎?

一次比較誇張的經驗,同時也是容萱希望把這件事情提出來的原因,就是某一次容萱跑新聞跑到 11 點多,前輩載他的時候說「載你回去的路上,我想要先回家洗個澡」。

容萱非常困惑但也沒有辦法拒絕,只能傳訊息告訴朋友,「如果間隔十分鐘我都沒有回,請幫我報警」。然後容萱就真的被載回前輩家,坐在他家的客廳,沒有其他任何人,而隔著門板有一個中年男子在洗澡。

他把這件事告訴回報上司後,上司回答「會去了解」,沒想到上司直接將容萱所有的敘述、困惑,都傳達給對方,然後對容萱說「前輩說他只是把你當女兒你是不是想太多了?」、「對方對你好,你怎麼會覺得是想騷擾你?」。

這種話聽起來很陳腔濫調,但真實發生在一個 18 歲學生身上,他會質疑自己「真的是我的錯嗎?」、「是不是我對職場有不同想像」、「是不是前輩習慣的關係?」。

容萱因為這件事遇到了很多不同的質疑,到後來上司甚至成為類似加害者的角色,例如他會先說「我請你吃飯」,然後又說「不要好了,可能會被當成性騷擾」。

要注意的是,許多職場案件的加害者不是初犯,甚至很多是慣犯,容萱的情況就是如此,他曾聽同事說「前輩不是第一次」。或是,當受害者想要向外求援時,加害者甚至會說:「你不是第一個,你怎麼會覺得對外求助有用呢?」。

還有案例是,受訪者其中一個家內性侵的案件,受害者的姐姐其實也是受害者。另外也有社交案件,是等到受害者將事情說出來後,才知道不只有自己受害,這是我們在不同的案件裡看到一樣的事情。

在性暴力案件中,許多受害者都案發過後很久,才因為一個很小的事件被觸發,就像是電燈開關一樣,突然發現加害者不只對他,而是用了同樣的暴力對待別人。因為如此,後害者才從自欺欺人的惡夢中幡然醒悟,意識到自己遇到的事情並不合理。

教育

孟萱(化名)在跟老師工作的期間被老師 PUA ,例如老師會摸他、坐在床上要求他幫忙按摩,這都是一步一步慢慢煉成的。

當孟萱覺得怪怪的時候,老師會說:「你不是想要當好的編輯嗎,如果你不相信我,你如何成為好的編輯?」當一個所謂「教育者」、「領導者」對你講出這樣的話,你會不會開始質疑是自己眼界狹小?

孟萱一直都沒有察覺問題,直到有次回到學校,他看到一模一樣的情況發生在其他人身上。從外人的角度,他才發現這些對話與發生過的事情並不合理。這不僅發生在教育場域、職場,在其他有上下權力關係的場域都有可能發生。如果沒有辦法察覺這些,可能只會覺得自己只是不喜歡某一些親密關係的接觸,而沒有意識到這些暴力事件對自己的影響。

親屬

這是六個案例中,唯一一個具名受訪的案例,並且是受訪者要求的。受害者本身是諮商師,他想要說的是,許多家內性侵案件的當事人最後都沒有活下來,他是少數的倖存者。

他遇到的情況是,國小到國中都被爸爸家內性侵。爸爸會對他說「親一下爸爸,爸爸給你零用錢」等,後來雖然被媽媽發現,但來自中國的媽媽所有的經濟來源都掌握在爸爸手中,媽媽能做到的只有對爸爸說:「小孩月經快來了,你不要再這個樣子,懷孕怎麼辦?」。

這個案件後面還摻入了不同情境。事情被揭露後,當事人才從姐姐口中知道,爸爸會在他們的麥片牛奶中加入安眠藥,等他們睡著後,進入他們的房間性侵孩子。

原本應該是愛的象徵的麥片,卻會被父親下藥,讓他們讀書讀到一半或是看電視看到一半會突然睡著,所以他從小只能在藥效發作前趕快把事情做完,但當事人當時以為,自己只是比較嗜睡。直到後來姊姊說出來,他才知道嗜睡是因為爸爸這樣的行為。報導中我們用 Midjourney 製出的圖,是姐姐在 10 元商店看到的門栓鎖。當事人說:「原來我們的傷痛只要一個可以直接釘在門上面、30 元的鎖,就可以解決了,可是我們卻有七、八年的時間,都在這個情境當中。」。

這個案例,最後沒有進入最終起訴環節,因為這個案件被老師知道後,加害者馬上就逃到中國,甚至在當地與母親一起開了補習班。這些事情我們可能會覺得很難想像,當傾聽受害者的分享,還是有一個力量。在一般人聽來像是一個個故事,但都是受害者們真實的經驗,直到現在可能都還困擾著他們。

社交 案例 1

社交場域中的性暴力案件最讓人困惑的就是「明明是認識的、信任的人,卻會突然變成大野狼,做出令人無法接受的事情」。

Emma(化名)在才藝班遇見騷擾的加害者,而才藝班的老師是加害者的哥哥,當 Emma 遇到重大身心狀況的時候,是老師帶她去看醫生,所以老師幾乎就像是他的救命恩人。

可是他的弟弟卻是對 Emma 性暴力的加害者,利用他們一起喝酒的場合,在 Emma 要去上廁所時跟上他,並強迫 Emma 幫他口交,或是以聚會為由將 Emma 騙入漆黑的房間,要 Emma 為他口交。

像這樣因為受害者當下沒有「轉身離開」,後續衍伸的的一系列事件比比皆是。但我們的社會應該要教會一個女生「轉身」嗎?

這整件事情讓 Emma 崩潰的是,這些事情從 2018 發生到去年年底,讓 Emma 說出來的最後一根稻草是,加害者開始得寸進尺,會在一些場合偷摸 Emma,直到有其他女生發現,認為 Emma 要將這樣情況說出來。

最後 Emma 真的說出來了,但他的朋友選擇保護他的方式,居然是維持跟加害人社交,而與 Emma 保持距離。Emma 最後崩潰的原因就是,朋友們在棒球場上的合照沒有他,讓他想到自己曾經和朋友們在棒球場上的合照,然而現在他的朋友卻都選擇和加害人站在一起。

其實 Emma 報案也不是自由選擇,而是服藥後在無意識的狀況下,向警察說出事件內容,而這樣的案件屬於非告訴乃論,才會進到司法程序。最後 Emma 決定要提告,也是因為不希望其他女生有這樣遭遇。

社交 案例 2

被害人 July 曾經和加害者約會,並有過性行為,直到 July 發現加害者會故意摀著他的眼睛偷拍他。後來對方表示想跟他道歉,去 July 家裡坐坐, July 沒想到一個認識十年的朋友,最後卻成為對自己強制性交的加害者。

July 事發當天就去驗傷,並透過 Line 質問加害人,是否知道自己的行為是犯罪。所以 July 帶著驗傷紀錄,以及加害者承認犯罪的對話紀錄,找到律師想要起訴加害者。雖然有很多的證據,但這個案件最後是不起訴。調查過程中,檢察官質問許多不同的問題,我會盡量不用譴責的語氣說話。我認為這個檢察官比較注重當事者的生命脈絡,並認為案件發生只是兩造之間不愉快的相處經驗之一。

加害者則利用 July 是會書寫性、愛題材、親密關係等相關議題的文字工作者,主張 July 將自己的經驗公開在網路上討論等等。彼時,檢察官拿著以上證據,對 July 説「他(加害者)說在生命中沒有看過你這樣的女生,才會對你做出這樣的事情。你的想法是什麼?」。

我不知道大家自己遇到這樣的狀況,要怎麼回答?(觀眾嘆氣聲)

從大家的嘆息可以感受到,這大概不是一個那麼舒服的過程。尤其像當被害者只是想要找到公平、正義,卻要在推進的生活的同時,回答這些很難回想或是回想起來很痛苦的問題,可能也是在法律途徑上,很難去 empower(賦權) 很多受害者的原因之一。

以上是我們採訪過的案例,以及問卷回收後得到的故事,有許多細節可以討論辯論並讓我們反思。

講座第二部分|司法部分

珮瑜:

當事人的經驗聽起來很沉重,當他們在敘述的時候,我都不知道應該要做什麼反應,只能靜靜聽完。在受訪過程中雖然有情緒勞動,不過真的很感謝受訪者接受訪談,這些都是他們自己的傷疤,有些案件甚至都還在審理中。

當事人的狀況會造成程序的不同,例如當事人自己拿著證據到警局報案做筆錄。另一個案例是像剛剛提到的家內性侵案件,受害者媽媽打電話到 113 報案,而當受理案件者追問,媽媽因為害怕便掛上電話,後來是由受理者找到受害者學校,輔導老師介入,整個社會福利行政體系的資源進入,案件才被揭發。

無罪判決或是不起訴,不等於事情沒有發生

我們想要聚焦的是「灰色地帶」,訪問幾位經驗豐富的檢察官、刑事庭的法官、律師。

律師提到,整個社會應該有個概念,即便獲得無罪判決或是不起訴,不等於事情沒有發生,這個概念是非常重要的。

這個社會很奇怪,多數犯罪案件都不會去質疑被害者,唯獨性犯罪例外,一般的犯罪案件大多數人會指責被告,如果律師協助辯護還會被罵,但是性犯罪案件中,反而是被害者會被質疑。而被害者的案件不起訴,可能是因為證據不足,請不要忘記還是要給被害人支持。

檢察官提到一般犯罪案件有許多獲得證據的方式,例如財務金流紀錄、通聯紀錄等,但是性犯罪案件通常證據非常少。

因為這類案件很多發生在隱密空間。可以作為證據的,有加害者與被害者的對話紀錄、驗傷單、身心科的掛號等,即使如此,相較其他案件而言還是非常少。如果粗略的比較,一般犯罪案件通常有數百樣證據,性犯罪則是有5、6樣就很多了。

被害人的事後反應既是證據,也是枷鎖

許多人期待被害人受創後,有生氣哭泣沉默等反應,但實際上,每個人對於創傷會有不同反應,因此透過「是否有特定情緒反應」作為受害證據,可能會形成案件認定的阻礙。

從我們找的 1 千多筆資料中,我們發現很多法官會將受害者的當下反應作為判案標準,如果當下沒有特別反應,可能就會被認為沒有被侵犯或騷擾。例如法官可能會認為,當事人當下沒反應,在一個月後才開始有情緒,就無法作為受害的直接反應。

「我給強暴犯做了早餐」

檢察官和法官也提到,許多社會倡議或是社群平台上的文章,其實多多少少都會影響到法官社群,思考處理類似案件時可以如何改進。

例如 2016 或 2017 年,社群媒體上流傳的一篇貼文「我給強暴犯做了早餐」,故事提到被害人被侵犯時,加害者主張「我真的很喜歡你,才對你這樣」,影響了受害者對於案件的認知,認為「好像沒有那麼不合理」。

也會有法官建構對於受害反應的不同想像,為司法從業人員帶來反省、改進的機會。另外還有像是檢察官、法官分享,有時在詢問時為了避免觸碰被害人的傷口,會營造出「坐在沙發上聊天」的情境,透過氛圍與形式,盡量減少因為詢問對受害者造成的傷害。

更多故事被講出來,進一步讓司法從業人員的社群進行反省、改進,例如不要只看被害人事後反應,來進行案件判斷,也不要用逼人的方式詢問受害者,這是他們有在與時俱進的改變。

影響法官社群的裁判書文化

法官互相認識彼此的方式之一,是透過「裁判書」中的文筆、用字等,形成社群成員對彼此的印象,並且行之有年。

這個關係有其危險性,有些法官為了寫出令社群信服的裁判書,在面向兩造當事人時,沒有全然著重當事人的關係與事實,例如法官全力針對當事人提出的證據說詞逐一駁斥。又或是法官質疑被害人的身心科就診紀錄,病發原因不一定是因為受創,甚至不採納這樣的證據,這些公開記錄在判決書的內容,對被害人而言其實都是二次傷害。

每個圈圈都相對封閉,法官不會知道案件當事人的後續生活,而傾向將重點放在自己所處的社群,以及社群中的其他的法官。

不過這些情況漸漸有在改變,有法官不再用逐一反駁的方式進行,而是把駁斥原因統整為證據不足。

法官的心證

可以將審理過程想像為,法官在開庭一開始時,是將兩造當事人放在空空的天秤上,再慢慢加上證據砝碼。審理時,法官再依照證據、當事人說法,在天秤的兩端擺盪的砝碼之間權衡。

權衡證據的就是法官的心證,如果存在對法官來說的關鍵證據,儘管證據不多,法官也會認定有罪。也會發生將大量證據羅列出,法官還是認為無罪的案例,這就是法官心證的過程。

司法的極限

司法體系中的檢察官與法官,只能藉由事後的證據進行裁奪案件,無法力挽狂瀾或是完全還原真實。立法者能做到的是,盡量針對可能發生事件的場域做出規範,例如:《刑法》第 228 條的權勢性侵、猥褻。至於司法實務工作者,則是盡可能不要對加害者二次傷害。

檢察官提到,少部分法官審理的作法是,直接詢問被告是否知道「受害者對加害者提出告訴,就是因為不希望加害者做這些事」,反而不詳細審理驗傷單、對話紀錄等證據。也有些法官審理案件是,除非加害者可以證明自己沒有違反對方意願,否則就是有罪,不過大部分還是會依照實際證據判案。

這會回到司法極限的問題,我們也許不能將全部的希望都寄託到司法上,而可以多關注教育等面向。

|結論|

珮瑜:

媒體工作者會不停拋問題,並希望獲得答案。關於性暴力案件中的灰色地帶,我們可能有一些問題也得到回答,像是證據不足這件事很難被處理,因為案件通常發生在相對隱密的空間。

現在檢察官、法官對於性暴力案件的處理漸漸有意識,會留意降低被害者受到二次傷害的可能性。儘管最後結果不盡人意,但司法從業人員漸漸改進,也是我覺得有被回應到的問題。

但如果想要詢問的是「『 Metoo 進行式』有沒有可能變成『 Metoo 過去式』?」,這是這篇報導沒有辦法回答的。

Lightbox 在昨天(10/13)貼文中的故事,提到,有隻熊跟有隻鹿要幫狐狸排解困難,但他們採取了不同的方式。鹿的方式是告訴狐狸怎麼做最好;熊則是表示知道自己可能無法幫上什麼,但會陪在狐狸身邊。

Metoo 運動中,也許我們可以給予受害者的支持,就是做一隻可愛的熊。謝謝大家。

湘芸:

前天 Emma 跟我說他收到案件不起訴通知書,他很難過的說:「為何壞人沒有承擔責任?」但他也跟我分享了另一件事,他說,在案件的測謊過程中,測謊警官詢問他非常多的問題,但最後警官對他說:「你走出去測謊室唯一要記得的是,剛剛那些問題不應該困擾你,你沒有做錯任何事情、做錯事情的人不是你。」。

我在做報導過程中,讀了日本創傷社會學作家的著作《環狀島效應:寫給倖存者、支援者和旁觀者關於創傷與復原的十堂課》,如果大家聽完這些覺得很沉重,可以去看那本書。裡面談到「你要找到自己的戰鬥位置」、「如果協助受害者,你在過程中可能會遇到什麼事情」。因為你陪伴的人可能不想要去談,他也可能會指責陪伴自己的人,因為你可能是他唯一搆得到的對象。環狀島效應裡面有一個將社會比喻為水位的形容,當社會水位越高,受害者就會溺死在裡面,他們連發聲的機會都沒有。

一個記者,用非虛構寫作的方式,將真實的故事寫出來,了解其他人可能會遇到什麼樣的狀況,你的朋友們可能可以將這些內容延伸出去,觸及到一些不夠了解特定場域或權勢關係的人,這樣可能對大家來說都是一件好事。謝謝大家。

阿定:

剛剛湘芸說到的測謊警官對 Emma 說「做錯事的不是你」這句話令我很觸動。許多案件中受害人的第一反應是會先開始檢討、質疑自己「是不是我怪怪的」。就連周遭的人可能也會這麼說,或許在了解一件事情的時候,我們可以提醒自己不要做這樣的事情。

旁人或許可以當那隻熊,承認自己無能為力,傾聽受害者的聲音、feeling with people,儘管同理心的展現不是容易的。而通常被害人將自己的經歷說出來也是很不容易的,超級困難、超級不理所當然,但他還是做了。

媒體的角色,或許是間接的轉述,讓故事更加條理分明讓更多人了解發生的事件,因此媒體在這件事情上的社會責任,我覺得是重要的。有辦法藉由媒體的角色,訪談案件中的各利害關係人非常難得,也讓我們對事件能夠有不同的觀點。

|Q&A|

Slido 提問:

想請問律師在 Metoo 運動中扮演的角色(包含受害人/加害人兩方律師)?

湘芸:

Emma 曾說過,覺得有律師協助很好,並不是因為律師可以幫他打贏官司,而是如果一般來人遇到這種狀況,通常會完全不知道司法程序中會遇到什麼事情,而一個好的律師協助需要準備的事項,例如律師告訴 Emma ,如果害怕無法完整說出的過程,可以先寫下、列出。另外,律師有時候也是好的陪伴者,可以告訴受害者,在程序可能遇到的最壞情況。

一個好的律師可以和被害人分享經驗,讓被害人知道要做什麼樣打算,進一步做出屬於自己的結論。即便結果不是最理想的,但你可以毫不後悔的做出決定。

珮瑜:

一位受訪律師曾擔任加害者的辯護人,也曾任被害者的告訴代理人,他提到性暴力事件被害者中,非常少人會有保存證據的意識。此時,需要律師告知應該要如何保存並盤點證據。例如通訊軟體對話的紀錄,如有直接質問對方並得到對方回應,其實都可能成為重要的證據。

律師作為有經驗的旁觀者,可以適時地拉住被害人。提供專業的諮詢,對於被害者來說是重要的。

檢察官提到,在十年工作經驗中,他體會到相較於早期被害人傾向隱忍,近年的被害人越來越敢於揭露自己的受害經驗。不過被害者的自我質疑、陷入漩渦,還有較難做到保留證據等情況比較沒有顯著改變,我想此時律師是重要角色。

加害方的辯護律師,在角色切換下立場會不同,一位受訪者碰到的狀況是,他的當事人被摸摸茶小姐(侍酒員)指控亂摸對方,當事人主張自己是被敲竹槓。其實這個事實是成立的,因為他真的有摸,此時律師要做的事情是,確認真實情況、建立事實的同時把傷害降到最小,給予最直接、專業的資訊。

Slido 提問:

在資料非常多,議題也有時效性的前提下,你們怎麼設定資料搜尋的斷點?

湘芸:

因為沒有辦法得到母數、佔比,所以後來以列出「樣態」為主。資料搜尋跟過去的方式不太一樣,我們不是看資料的變化,而是訪問司法從業人員,並詢問他們這幾年來有什麼變化,以及一年內有受司法審判的判決書資料。

Slido 提問:

司法上為何不能以是否有積極同意當作證據?

珮瑜:

誠如我剛剛所說的,有些法官會以「積極同意」作為證據,不過也有些法官、檢察官會就被害者在生活中遇到的狀況,形塑他的樣貌。

例如被害人對性抱持開放的態度,或是加害者與被害者長期 dating 的關係,這些情況可能會被法官綜合評估,認為只是一次的不愉快,不一定會是暴力侵害。我覺得很看各個法官的自由心證,而法官分案通常是隨機抽籤的。

湘芸:

(法官的判斷)其實和整個社會風氣也會有關聯。

Slido 提問:

好奇法官在判性暴力的案件時,會去參考其它法官的判例,進而影響判決結果嗎?

珮瑜:

會,這就是我剛提到的裁判書文化。

初上任的法官,可能背了非常多法條,但相關實務經驗幾乎是零,做判定時需要參考前人做的判定。有檢察官分享,法官個人心證的建立,是奠基於前人作成的判決慢慢形成的。

湘芸:

July 的案件獲得不起訴處分書,他分享,自己在過程中看到一位過勞的檢察官。 July 在受害當天就去驗傷,然而他的處分書卻寫下「非事發當日報警」,認為她反應時間過長。這可能就反應出,檢察官和法官需要處理許多案子,所以如果證據不明確,他們可能就會傾向草草結案,去處理其他更有勝算的案子。

Slido 提問:

問要如何挑選你們決定受訪的倖存者?

珮瑜:

從判決書中找到方向,再就每個方向尋找受訪者,最後從判決書中找了數量比較多的七種關係,接下來想要找「陌生人」的關係。

Slido 提問:

謝謝你們辛苦製作了這樣的專題,在訪問中一定有很多沈重的故事,請問心情上兩位是怎麼轉換的,或怎麼與受害者互相陪伴的⋯⋯?

湘芸:

就跟你怎麼陪伴你的朋友一樣。我一開始在思考要怎麼找到受訪者時,我設定的關鍵字是「我也⋯⋯」,其實就是英文中的「Metoo」,他們願意說出來可能是因為臉書形成一個可以說出來的風氣,那麼你要如何形塑自己,成為受害者願意談論這些經驗的對象,是第一步。

最重要是要同理受害者正在經歷的情況,如果他有憤怒的情緒,也要明白這份情緒不是針對你,而是針對他心中的矛盾。有時候選擇不提告也是一種選擇,無論如何都應該尊重、理解、肯定對方的感受,這是最基本,也是他最缺乏的東西。

觀眾:

有沒有相關判例,是被害人對於受害經驗和加害人的說詞完全相反的,例如加害人的聲稱是「被害人有明確的積極同意」,被害人聲稱則是「完全沒有同意」。如果依照法官審判的原則,是否就會必然回到無罪推定的原則之中?

珮瑜:

受訪法官回答過這個問題。他說明,司法界有個 ABC 流程,例如記者要針對議題回答出五個 W、一個 H 的提問(人、事、時、地等)。而司法審判的有一個重要原則是「罪疑有利被告」其實就是「無罪推定」,例如陳進興案,即便他有明確的犯罪行為,他進入法院時會先是無罪的。要靠檢察官提出充分證據,經過法官心證也認為他有罪才會認定,否則在此前,法官判案的基本原則就是推定嫌疑人無罪。

法官也有分享,即使他認為被告一定是有罪的,也不能依照自己的感受判案,而是要以具體的證據建構判決。

湘芸:

法律一定不是終點,誠如今天的講座標題,這是一條漫長的癒合之路。今天分享的案例中,只有一個沒有進行司法救濟,其他五個都有,但他們的重點都不是要處罰加害者,而是希望不要再有其他人受害。

因為事情已經發生,再把更多攤開來多講幾次,其實無益於傷口癒合。許多被害者會選擇走司法途徑,單純是為了讓加害者不要再對其他人下手。

觀眾:

那加害者獲得不起訴、得到無罪可以造成怎樣的結果。

湘芸:

在審理過程中,當事人、審判者間有歧見或是共識,便是有進入溝通的過程中,所以即使是得到不起訴處分書,或是加害者沒有獲得懲罰,當事人可能也不會感到後悔。許多被害者最希望的是,加害方明白這件事有不同的可能性,並認清自己有傷害別人。

珮瑜:

我們訪問的受訪者中,除了有幾個沒有走司法途徑(爸爸潛逃到中國變成通緝犯),或學校的性平會之外,六位之中有三位都有走司法途徑到最後,包含剛剛說的 Emma 。但三個案件都是不起訴,還有其他兩位也都是不起訴。

詢問他們會不會後悔利用這樣的方式尋求正義,我們常常獲得的回饋是,他們不會後悔。即便他們的傷口都尚未癒合、還在康復中,以及走這條路需要付出非常多的時間,更可能會受到二次傷害,他們仍然覺得,至少做了就能對自己有個交代。

觀眾:

目前有提告成功的嗎?

湘芸:

我們訪問的目前都沒有。受訪律師提到,很多案件不是自己主動積極提告,而是不小心說出來,或是被通報(告發)。律師說明,若有這個(提告的)過程,比較不容易反過來被對方控誣告罪。因為如果事實是雙方對於一個事實有不同詮釋,並且有其他證據可以證明曾經發生過這樣的爭議,對方就比較難提出誣告。

|尾聲|

阿定:

補充一個不那麼相關,關於裁判書的文化。裁判書中有一句話有點像繞口令,他對受裁量的人說其「雖非故意,但有應注意、且能注意,而未注意」,這似乎照顧了所有情況,似乎展現了「我體諒你,但你應該要注意、而且有能力注意,卻又沒有注意」,然而又完全沒有說明在具體脈絡中,到底應該要注意什麼?這似乎也是一種裁判書文化下的產物。

呼應湘芸的說法,法律判決的最終結果有時不一定是最重要的,而是過程中的經驗。

被害人進到法律程序的起心動念,我想也許受害者在創傷中,居然願意打起精神讓案件走入司法,很有可能並不只是為了追討自己的正義,而是阻止加害者繼續犯行。因為這個加害者,可能是慣犯。被害人可能會因為,自己明知這件事情有其他人可能會受害,自己卻沒有作為,而變得更加自責。於是,不管法律結果如何,這個過程可能對受害人而言意義重大,這是我個人的主觀想像。

製作這樣的議題報導真的很不容易,尤其兩位還在許多無法被量化的故事、資料中,形成了完整的整理與報導,讓對話和討論可以繼續下去。非常謝謝兩位講者,也謝謝觀眾願意在今天來到這裡。

延伸閱讀

依據《刑事訴訟法》第 303 條的規定,「公訴不受理」通常發生在程序問題,如撤回告訴、重複起訴等;同法第 252 條則規定,檢察官可以對案件當事人作出「不起訴處分」,發生在程序問題如當事人撤回告訴,或是實質問題如證據不足等情況。

許多地檢署設有「溫馨談話室」,是為了讓性暴力案件、家暴,或是涉及兒少婦幼案件的受害者接受檢察官偵查、問案時,能在較為溫和舒適的環境,盡可能降低受害者回想事件時處在不安環境的可能性。例如,將椅子換成沙發,放上娃娃、抱枕,也會準備圖畫紙與蠟筆等,供受害者使用。