導航連結

街頭劇場.The Streets as Theater ―― 新書分享會

講者|謝三泰

講者|謝三泰

時間|2023.12.16(六)15:00 -17:00

地點|Lightbox 攝影圖書室

|開場

阿定:

很榮幸能邀請到謝三泰老師來到Lightobx,分享他的新書《街頭劇場》。三泰老師是 Lightobx 很重要的支持者,他的攝影書見證了 1980-2000 年期間台灣社會街頭發生的事情。

攝影記者的身分很微妙,看似客觀抽離,卻也身處其中。《街頭劇場》這本書不以特定政治人物或領袖為對象,而是以人民、群眾為主體,呈現集體的意識,因此我們可以看到一種草根性、不造作、抵抗的美學貫穿其中。

在拍攝的過程中,許多事情並不這麼理所當然,而這是在觀看攝影書時難以察覺的。因此,今天這場講座希望由作者親自敘述,說明他為何選在這個時間點出版這本書?編輯時的想法是什麼?如何從這麼多的歷史事件當中,選取所要呈現的影像?

同時,我們知道現場也有一些曾親歷那段歷史的人,希望大家能在 QA 時補充一些脈絡,讓我們更了解當時的情境。

謝三泰老師:

謝謝各位、謝謝 Lightbox 攝影圖書室的主持人阿定。台灣有這種閱讀空間,我希望可以全力支持。這裡對我有特別的意義,能讓攝影人對台灣的歷史、人物、影像,有相互學習的地方。

過去在討論攝影集時,我都是跟張照堂老師一起聊,但這次我決定自己編輯,請阿定跟我共同分享這個出版的過程與想法。我為什麼要出這本書?我認為,台灣的政治走到現在,有必要將我過去所知道的事情呈現出來,不能只有我跟前輩們見證到這段歷史,但是觀者可以自行解讀這些影像。

台灣的攝影很辛苦,我要出版這本書也非常不容易:一來是成本太高,二來是購買人數相對低。大通路在販售時可能會有層層折扣,對出版社來說賣一本虧一本,所以最後我是自費出版,但我還是希望透過出版社上通路,所以我找了允晨出版社協助。

我從三十年前就開始醞釀編輯《街頭劇場》,要把走過街頭的影像編輯成冊。我曾找張照堂老師聊過這件事,但張老師說坊間已有很多類似的書,勸我應該要出版跟我生活有關的書,例如《吼叫1989》、《鹹水煙:澎湖印記》,但這本書的出版對我來說有不同的觀點。

阿定:

我很好奇為何這本書要叫「街頭劇場」,而且博客來一開始弄錯書名,變成「劇場街頭」。一本書的書名是讀者理解書的第一個脈絡。我想就好似在民主社會的劇場裡,我們每個人都有不同的角色交錯互換。

謝三泰老師:

我之所以用「街頭劇場」這四個字當作標題,是因為人生就是一場戲,有酸甜苦辣、喜怒哀樂,我經歷了很多很多的事件,這些都累積、也影響了我對台灣社會的看法。

這幾個月來,我在編輯這本書的時候,發現了一個誤解:我們都以為 1987 年就是台灣的解嚴年,但是我看到 1988 到 1992 年還是不斷有相關的事件發生。那時因為推動廢除「刑法第一百條」,而產生了一些抗爭,包含:蔡有全和許曹德的台獨案件(1988)、鄭南榕自焚(1989)、陳正然、廖偉程等人的「獨台會案」(1991)。「獨台會案」是因為他們擁有史明的《台灣人四百年史》,也找過史明訪談,想要做論文報吿,為此被逮捕入獄。

所以無論是自焚,還是倡議台灣獨立,這些活動的言論自由都是被箝制的。所以在林山田跟李鎮源等人的共同努力下,他們去推動了「反閱兵」(1991)、廢除第一百條,才在 1992 年,讓刑法第一百條被修正,至此台灣才算是完全的解嚴。所以在編完這本書之後,我個人覺得台灣解嚴應該定在 1992 年。接下來,我想讓各位看看我所拍攝的影像。

|影像分享

80、90年代的台灣,正值戒嚴進入解嚴的階段,也經歷過禁錮、衝撞、民主等過程,之後又一波波的街頭請願、抗議,不停的在台灣各地展開,雖過程難免有些激烈或激情,最終以一場未經流血的革命,完成了政黨和平輪替執政。而這段我曾參與紀錄的民主運動過程,猶如是一場浪漫似的民主運動,因而我把它定調為『街頭劇場』。

謝三泰老師:

在這本書裡頭,可以發現基本上我都不拍政治人物,因為我覺得,一來是政治人物還沒蓋棺論定之前不收錄,二來是有最大功勞的應該是一般的庶民,推動民主自由最重要的動力是他們。

這張照片不知道大家有沒有看到衝突點?我的後方是一個組織「新國家運動」,那時候還沒有喊出台灣獨立的口號。

當我在拍這張照片之前,我後面的群眾在討論,「到底是台灣光復節還是台灣淪陷日?」這對我來說是一個省思,所以我按下快門。這個畫面當中有一個台灣最高權力機構跟鎮暴警察,以及這個用於慶祝的牌樓,兩者之間因此產生了一種不搭嘎的溫度。

這是 1989 年在中山堂前面。那時候聚集了很多各地的群眾,喊出國會全面改選跟總統直選。1989 年因為蔣經國已經過世,政治上開始有了一些轉換,這樣的轉換也激發了很多群眾,希望能儘速推動這個想法跟訴求。

這張照片是中華路的中華商場,如果有看過《天橋的魔術師》應該有看過這個場景。像這樣的行為,台灣光復之後從來沒有過,1987 年是第一次。

當《天橋的魔術師》的導演看到這張照片時,說這張照片很夢幻。這是我當時離開現場要去牽摩托車,在天橋上看到的一幕。當下沒有想太多,只想到我澎湖家鄉的門口就可以打棒球,但對這些人來說可能很難得,那時只覺得住在台北的人很可憐。

「桃園機場事件」發生在 1986 年民進黨成立那一年,也是因為這件事讓我有了去拍照的契機。當時因為《自立晚報》有大篇幅完整的報導,所以我才決定去那邊上班。

這個是為了要抗議萬年國會,推動國會全面改選的「行動劇」,這張照片裡面有蘇嘉全等人。在中山堂展演這樣的行為,對我來說就是一個舞台劇、一個劇場,整個博愛特區就是台灣人一個很好的展演空間。

這是在國父紀念館旁邊,也是一個向人民報告的活動,裡面有幾個人扮演萬年國會的老代表、老立委,從中國撤退後到死都佔著國代跟立委的缺。他們透過扮演這些人,包括演出提尿袋,以示反對萬年國代。

蔣經國過世時,我們(《自立晚報》)總編輯胡元輝說事情大條了,要我們開始追新聞。當時我很慶幸我們的政權轉移沒有經過流血革命。但我後來在編這本書時,覺得我們是需要流血的,政權才會真正的改變跟移轉。當時蔣經國遺體暫放在忠烈祠,我覺得很荒誕,這種情況現在只有北韓才有,值得我們去深思。

以前有流行一句話:「國庫通黨庫」,因為擔心民進黨可能會追黨產,所以國民黨在1994年將舊中央黨部連夜拆掉。民眾因此去集結抗議,拿了兩張肖像唱衰他們。

這也是台灣歷史的一大事件。1992 年人民發動了全國國會改選,人們從以前的棒球場集合(今小巨蛋),遊行到台北火車站前的忠孝西路,有些人說坐下來,大家就坐下來了,坐了四天。

我們這些記者就每天從早到晚跟他們坐在那邊,有照片就拍、有新聞就寫,喝喝啤酒、睡在街頭,第四天後才被驅散。

這張照片後面是忠孝橋,已經被柯 P 拆掉了。

這是在中山樓舉行國民大會的時候,提出的集結抗議。

這是台大門口,設立了一個告別式供人祭拜,就是為了讓政治能有些改變。

這是「三月學運」,有去過現場的人不多,它跟「野百合」都是影響台灣政治非常深遠的事件。這些人民的訴求都在李登輝的任內落實。

這張照片很芭樂,只要有相機、站在演講台上就可以拍到,很簡單。但是我覺得這是歷史上的證據,「中正紀念堂」改成「自由廣場」,某種程度上見證了改變

感謝這些攤販,我們才不會餓死,還有所謂「民主香腸」,什麼補給品都有,剛好推翻軍人干政,這是人民的幽默。

1989 年開始,「行動劇」非常重要的推動者周逸昌,把「行動劇」帶入民主運動、遊行現場,用這些行為軟化僵硬的訴求。

這是學術界坐在新公園的台博館前進行抗議。

過去推動總統直選、國會改選,1987 到 1998 年推動還原歷史。二二八是我們必須面對的事情,我們可能觸及不到,因為知道始末的人已遭槍斃或判重刑,這些人即使恢復自由身也不敢述說過去的事情,必須由我們先站出來,他們才敢站出來,慢慢揭露二二八跟白色恐怖的歷史。

左邊這張這就是白色恐怖,在跑馬町(今馬場町)。

左邊是龍山寺。右邊這是台南,我想看照片就知道,這不是真正的革命軍,這是一些人喬裝、當作舞台的表演。

大家可能已經忘記 1987 年解嚴後,政黨如雨後春水般冒出。「工黨」應該是第一個真正在檯面上為工人發聲的政黨,但很可惜裡面後來有左右派的衝突跟摩擦,最後分裂成「工黨」跟「勞動黨」。

1949年隨政府撤退而來的中國民主社會黨(民社黨)和中國青年黨(青年黨),兩個都是花瓶政黨,一個在和平東路,一個在金華國中那裡。他們知道自己的階段性任務沒了,就開始起內鬨。兩個黨其實都屬於國民黨。

因為我有在關心「獨台會案」的相關議題,所以這些人都把我當朋友,裡面其中一個是蕃薯藤的創辦人(陳正然),一個是牧師(林銀福),一個是以前高流(高雄流行音樂中心)的執行長(廖偉程),其他人我就比較沒有聯絡。

為了聲援言論自由,他們在火車站靜坐好多天,這等於鋪路給李登輝。

1992 年才是真正解嚴日。

(左)我記得這個老先生(中研院院士李鎮源),當時為什麼拱他出來當召集人?因為他有很多學生都是有名的醫生,他出來才能帶動這些人出來反對閱兵。

(右)其實記者也是社會運動的成員。這是廢除「刑法第一百條」時的活動畫面。

過去出國留學、倡議不同主張的異議份子,他們會被阻擋在國外,我們稱之為「黑名單」,後來他們有偷渡回來。

其實今天在座有一位當時的黑名單,他是在歐洲的「頭頭」,何康美大姐。1991 年 12 月 10 日何康美大姐跟毛清芬勇敢地在新生公園邊公開獻聲。

1989 年,郭倍宏出現在中和市綜合運動場,我當時採訪了那個新聞,每個人都戴上面具讓郭倍宏離開。

(左)「五二〇農民運動」是一個重要的抗爭運動,也是解嚴之後最嚴重的衝突流血事件,這個活動持續了二十幾個鐘頭。這座橋叫復興橋,貫穿中山南北路、跨越忠孝東西路,後來因為鐵路地下化拆除掉。

(右)那時農民藉著要借立法院廁所,跟警察發生衝突,立法院的招牌被拆了下來。

這些政治活動的訴求有些已經完成,有些還沒。高雄後勁反五輕這個環保運動,因為當時附近居民反對五輕停廠或是遷移,所以帶了一些八家將的兵器(藤牌),作為抵禦的工具,最後真的宣告遷廠。

這件事我也參與得很深。很多活動還是要繼續完成,包括勞工、環保、教育等的問題,不是政客開支票就好,我們需要有頭腦去思考他講的是否正確。

這是我在當計程車司機時拍的,那時在高雄,看到這隻豬很有趣,這是在抗議監察委員保選。以前監察委員叫「增額監察委員」,是由省市議會當選議員之後,以議員的身份由執政黨提名,或是他們自己報名,然後在議會裡面產生出來,這兩個名額就是增額,那時候一屆是六年。

這些人他們進去之後必須買票才能當選,一票多少錢各位知道嗎?據抗議民眾指出, 1986 年當時一票是 500 萬,一個人有兩票,等於當選議員之後,進到議會就賺 1,000 萬,我應該要去當議員,不是當記者(笑)。

現在的宣傳是「打空戰」,過去是「打陸戰」,喜歡拍照的人應該趁這次大選趕快去拍些照片,四年以後形態就不一樣了。

華西街是台北市一個非常大、滿足勞工的地方,因為有很大的利益,所以當地的角頭會騙原住民小孩或是年輕少女,把他們賣到華西街從事性產業。因為這樣,很多原住民開始要求聲援雛妓,這個活動後來成功了,陳水扁把這個風化區趕出台北市,但也讓這些產業開始四散到北投、淡水等區域。

這是原住民「還我土地」跟「正名運動」,尚在階段性,還沒結束。

蒙藏委員會的廢除要求,也讓我們必須面對我們的原住民跟少數民族。這是「還我客語」運動,後來成立了原民會、客委會。

當時出現很多跟劇場有關的道具,但我們的公投是「鳥籠公投」。

這本書裡面沒有收錄太陽花運動,但我想跟大家分享,我只要看到重要的新聞、事情、時機點,我就會拎著相機到現場,我想參與跟了解,所以我用我的相機隨便拍了一張。

這些還在進行的事情,我們應該要持續關注,攝影是最好的媒材,我們應該好好利用。

活在這個島上的我們,有這個任務跟必要,讓這個社會更加的進步。

|Q&A

阿定:

謝謝三泰老師把書中內容概要地講過一遍,其實剛剛放的很多影像並沒有收在書中,包含晚近的太陽花運動。在這本書中,老師談到比較多是爭取言論自由、社會不正義、語言正名等,看完感覺很像補了一堂課。

那時自己還小,有種缺席的遺憾,不確定發生什麼事情,這種缺憾的感覺可以引發更多的好奇,促使人們去了解這些照片跟現在的生活方式之間,存在著哪些關聯。當我們現在擁有這麼多自由的空間與可能去說、去做,我們在面對一些事情時,卻不一定會如影像中的人般,走上街頭、發起行動。

現場是否有觀眾,想要補充或提問呢?

Q:

老師好,因為我沒有經歷過那個年代,所以我很好奇那個年代跑政治線的記者生態大概是如何?能否請老師跟我們分享。

謝三泰老師:

我不曉得早期跟現在是不是有專業分工的差異,我們那個時代,攝影記者早上要去殯儀館拍公祭,接下來去立法院或附近跑政治新聞,下午去跑飯店拍影視歌手發表的記者會,晚上到體育場去拍棒球。我們身兼很多職務,被荼毒得很嚴重,但是帶給我們很多人生經驗,我們什麼都有涉獵,但是都沒有那麼深入。

因為我自認為政治線,又特別喜歡跑街頭,所以後來主攻國會跟街頭運動。這個角色不是每個人都能跑的,因為你要面對群眾跟警察,而這兩種人對攝影記者都是不完全的信任,如何讓這兩邊取得平衡?我很投機,只要到現場,我一定會朝指揮車走,然後爬鐵梯,跟他們打招呼,讓底下人知道我跟他們的指揮關係不錯,所以我在採訪時會相對安全。但警察看到我在上面,我人身也不安全。

以前街頭運動,最多攝影記者的報社是《自立晚報》、《自立早報》。但我們的編制其實只有五、六個,那為什麼我們有那麼多攝影記者?因為你在現場,群眾問你是哪家報社,如果你說其他家報紙,像是《中央日報》、《青年戰士報》(《青年日報》的前身),這些黨國報紙,只要在現場報出他們的身分馬上被 K,所以要表明是自己人才能保住安全。當時《自立報》、《民眾日報》、《臺灣時報》是最多的,《中央日報》、《青年戰士報》、《台灣新聞報》、《台灣新生報》、《聯合報》相對就很少。更糟的是,後來我發現國家通訊社有關這段台灣史的照片是空缺的,國家體制到底哪裡出了問題,大家可以思考。

Q(李瓊月資深記者):

我是第二次參與三泰的攝影集,上一次是我做他的專題。剛剛三泰講的我想補充兩點,一點是廢除刑法一百條,其實真正靈魂人物是台大經濟系的老師陳師孟,因為那時候「98 公投」遊行在台北市街頭對峙不散的時候,那時候陳師孟喊了一句「如果你不讓怎麼樣,我就要反閱兵!」是陳師孟找張忠棟,把李鎮源請出來的,李鎮源院士也是第一個到土城看守所看黑名單的中研院院士。

第二點是剛剛有提到鄭南榕,台灣二二八運動有三個靈魂人物:鄭南榕、李勝雄、陳永興,所以鄭南榕不只推動台灣言論自由,他也是二二八和平運動最重要的推手,我補充到這邊。

謝三泰老師:

文字記者果然比我清楚,但是我有留下影像,他們的文字沒有留下來,我消遣一下啦。

但我再補充一些,陳師孟其實當時有靜坐在中正廟,後來被強力驅散,他爺爺是陳布雷,也是黨國元老,他是在這樣的背景下成長,他坐在那邊被驅散、被打,當場在那邊哭了,思考為什麼會這樣子,從此改變他一生。

我這樣說不知道對不對,雖然我沒有拍下影像,但是我有這個印象。

Q:

請問謝老師,您累計三、四十年的攝影作品,有沒有計劃轉數位化保存?

謝三泰老師:

這是好問題,我已經數位化了,我每天都在家裡做工,前幾年我很勤快檢視影像,進行數位化。這一點我必須批判民進黨,很多活動都是他們發起的,我常說,民進黨應該要把它們數位化整理,編輯成台灣民主運動史,但沒有,散落在我們這裡。我期待黃子明的台灣運動史。

我認為數位化是必然的,我現在直接用數位相機,就可以直接數位化,但是我不否定底片,在座還有使用底片的人,因為你們沒經歷過那段時期,所以現在體驗底片是很好的。

用底片拍照,多一點思考是好的,但底片一格要 30 幾塊,數位一格不用錢。

Q:

感謝老師精彩的分享,請問謝老師,怎麼自我定位您拍攝者的立場,和新聞工作者的角色轉換?

謝三泰老師:

呵呵,我也不知道,同時在新聞現場裡,每個人的定位和立場都不同。我認為我是記者,也是運動者。同樣在現場,可能有《聯合報》、《中央日報》、《自立晚報》、《台灣日報》⋯⋯等。我們的報社是比較開放,不會給我們太多壓力。但有些報社會有自己的立場,用他們的觀點在攝取影像。

現場會有些衝突,一些是警察打群眾,一些是暴民打警察。如果有些觀點是我們需要多著墨的,那我會毫不猶豫地回到現場去拍攝。

記者有客觀的態度嗎?我存疑,因為我質疑我自己。但是不是這個事實,每個人想得到的答案都不一樣,要靠各位的智慧,我這樣有答等於沒答,歹勢。

Q:

Could you please provide more context or your next schedule? Thank you.(可以跟我們分享更多資訊,或是您的下一個計畫嗎?謝謝。)

謝三泰老師:

請饒了我吧,我剛好邁入人生的另一個階段,是捷運「嗶嗶嗶」三聲,鄭南榕講過一句話:「剩下就是你們的事了。」我到 65 歲了,應該是要把這些責任丟到各位身上,不能只有我們做,我們掛掉怎麼辦。

Q:

書中有談到很多的議題,老師可否就您印象較深的部分,進一步補充剛剛沒有提到的地方?

謝三泰老師:

在座有沒有人經歷過 1988 年的「五二〇事件」(台灣農民運動)?因為我講話要很小心,黃子明老師有,那我講錯要幫我指正。「五二〇」當天我是從國父紀念館集結,我是晚報,我拍完之後還沒有集結完成,有些農業機具還沒到現場,他們還沒有出發,所以我就趕快回去截稿,因為我們當時是拍黑白,必須要回到報社沖照片、寫圖說,進到編輯臺印刷才能下班。

下班之後我再重返現場,他們已經快要到立法院,從國父紀念館開始走,走到光復南路、光復北路,到南京東路,轉中山北路,再過剛剛看到的那個復興橋,過程中有些零星的小摩擦,一直到立法院借廁所開始發生衝突,後面來的是石頭,前面來的是棍子,你說當記者是不是真的很不容易?

之後又推進到徐州路,因為警察不希望他們越過博愛特區,所以開始有一些比較嚴重的肢體衝突,我記得那時候是洪奇昌先跳出去,把蛇籠往外拉,民眾也跟著拉,讓鎮暴警察不爽,也引爆群眾開始不爽,兩邊互丟石頭,我們站在中間不知道該怎麼辦。我跟綠色小組在同一個地方,發現前面有石頭丟過來,我閃開,結果沒想到我一閃就打到後面那個人,他當場血流如注,那個在書裡頭有。

中間有許多的衝突事件,最後學生進來,學生可能看過韓國的抗議行爲,主張愛與非暴力,他們站在農民前面,不斷呼喊口號:「坐下!和平!」就這樣把雙邊的情緒壓下來。

因為剛解嚴,所以彼此都在試對方的底線,你踩到底線就會馬上被驅散,隨意抓人也會引發群眾的怒氣。最終還是得面臨大規模的強力驅散,包括水柱、警棍、霹靂小組抓人,就踩過學生,五二〇最經典的一張照片是余岳叔,也就是是阿才――酒黨黨主席拍的,他捕捉到警察開始打人。

我在採訪的現場,雖然也有人身安全的問題,但我站在那裡開始在想,難道二二八事件也是這樣的衝突,五二〇是否也可能發生另一波的衝突事件?

我會這樣想是因為 1988 年 1 月 13 日,蔣經國過世,到 5 月 20 日這段時間很短,那時的社會氛圍很怕軍人政變。現在回想起來,我很慶幸沒有發生這些猜想,所以我們現在可以很安全、自由地坐在這裡。

Q:

我來自香港,所以對台灣歷史沒有很了解,可能會問一些笨問題。解嚴之後,大家開始試探底線在哪,在您工作的報社,會不會有些當時不能拿出來,現在才能拿出來的作品,那時有沒有審查的狀況?

謝三泰老師:

我們總編輯坐在現場(笑)。坦白說我很幸運,我為什麼選《自立晚報》,因為有完全開放的空間,我們回去照片丟在總編輯桌上,他也很審慎地看我們的照片。他們有在把關,當然有些考量我不知道,但我也信任總編輯,總之你照片丟上去後,無論你是用政治去判斷,還是我用人民生活去判斷,我們彼此都會努力去爭取。比如,中華路那張照片,我認為應該要上頭版,因為跟人民的生活有關。

我經歷過的報社是滿自由的,但因為我們站在不同的採訪位置,所以像是跟警察有聯繫關係的社會組,他們會希望這些照片能有蒐證的作用,想跟我們買,但我不可能出賣我的人格,還有那些可能被逮捕的對象,所以不可能!

阿定:

開場前,我跟一位活動參與者聊到,台灣過去的民主運動,常常有來自香港的朋友跟人權工作者聲援,才保護了我們台灣民主運動的薪火不至熄滅。現在反過來,如果台灣也能夠想起過去的往事跟淵源,對於香港的運動更不應該缺席或保持沉默。

Q:

老師好,我 1990 年代也有當過攝影記者拍東西,您如何去看現在媒體的攝影記者,跟我們那個年代相比,心態、作法跟表現上有什麼差異?現在媒體看事件的角度跟過去好像差滿多的,我們比較不會看到您展現的這些影像跟攝影集,想請問您怎麼看現在這些攝影記者的心態?

謝三泰老師:

我不曉得如何答覆,但有些差我五到十歲的後輩只要看到我這些照片,會跟我說:「三泰哥,你們很幸運,活在對的年代,這麼好的年代都被你們拍了,我們要拍什麼?」我馬上反駁,「我覺得張照堂才是活在最精彩的年代。」

所以回過來,我會把這些話丟回去給他們,你為何不好好仔細看看你現在的年代,一定有好玩、可以對國家有建言的地方。不要看過去的東西,你今天想要拍照,還是要站在你身處的時代,關注現在的東西。

我們過去因為經歷這麼自由的空間,發表拍攝都沒有問題,但是兩千年之後台灣媒體的改變,《蘋果日報》、《明日報》進來台灣,我發現我們的工作越來越不保。2003 年我正式離開報社,但我還是愛攝影,我還是把攝影當成刺激社會進步的工具。《蘋果日報》可能改變不同的生態,但報紙還是有政治的功能,人們說是狗仔化,但我不覺得,我認為還是有其社會功能。

Q:

請問老師在拍攝的過程中有遇到什麼樣遺憾的事嗎?有沒有哪一刻想放棄自己在攝影的角度?

謝三泰老師:

簡單說,2019 年我出版了《吼叫 1989》,這本書對我來說是我人生最大的遺憾,我不是說這本書,是指事件。

我那時候還在《自立晚報》,被指派去北京報導「亞銀年會」、「亞青盃體操賽」、「戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)訪問中國」三個任務,沒想到出國前鄭南榕自焚(1989 年 4 月 7 日)。我還在追鄭南榕的新聞時,1989 年 4 月 15 日胡耀邦過世,我去到中國除了跑完那三則新聞,我就每天只要沒事就跑去天安門拍照,在那邊待了將近四十天。

沒想到回來之後,六四發生了,我後悔沒有留在那邊,但報社擔心我的安全,斷絕我的金援,要求我回來。我這輩子最想要當戰地記者,結果沒有記錄到那個事件,於是我就丟了辭呈離開,表達一種抗議,但我也是沒什麼路用(lōo-īng),後來報社叫我回去,我就回去了(笑)。

張照堂曾經在一次採訪後,叫我給他看我過去拍攝的影像,那些照片就躺在那邊將近三十年,他說你的照片很精彩,為什麼不發表?又問我記得哪些照片是跟六四有關?大家應該都記得坦克的照片,但坦克以外,其他的照片都不見了。我說,不見的照片都在我那裡,開玩笑啦,我是有些照片,張照堂就跟我說,「攝影就是一種遺憾的藝術。」我突然被他打醒,所以我跟張老師交換條件,我說你要我出版可以,但你要幫我編輯,但編了之後,我們兩人都不能去中國了。

所以我說,沒有所謂的遺憾,是取決於你如何解讀事情,我只是把張老師那句話丟給大家去想想,什麼是遺憾的藝術。

Q:

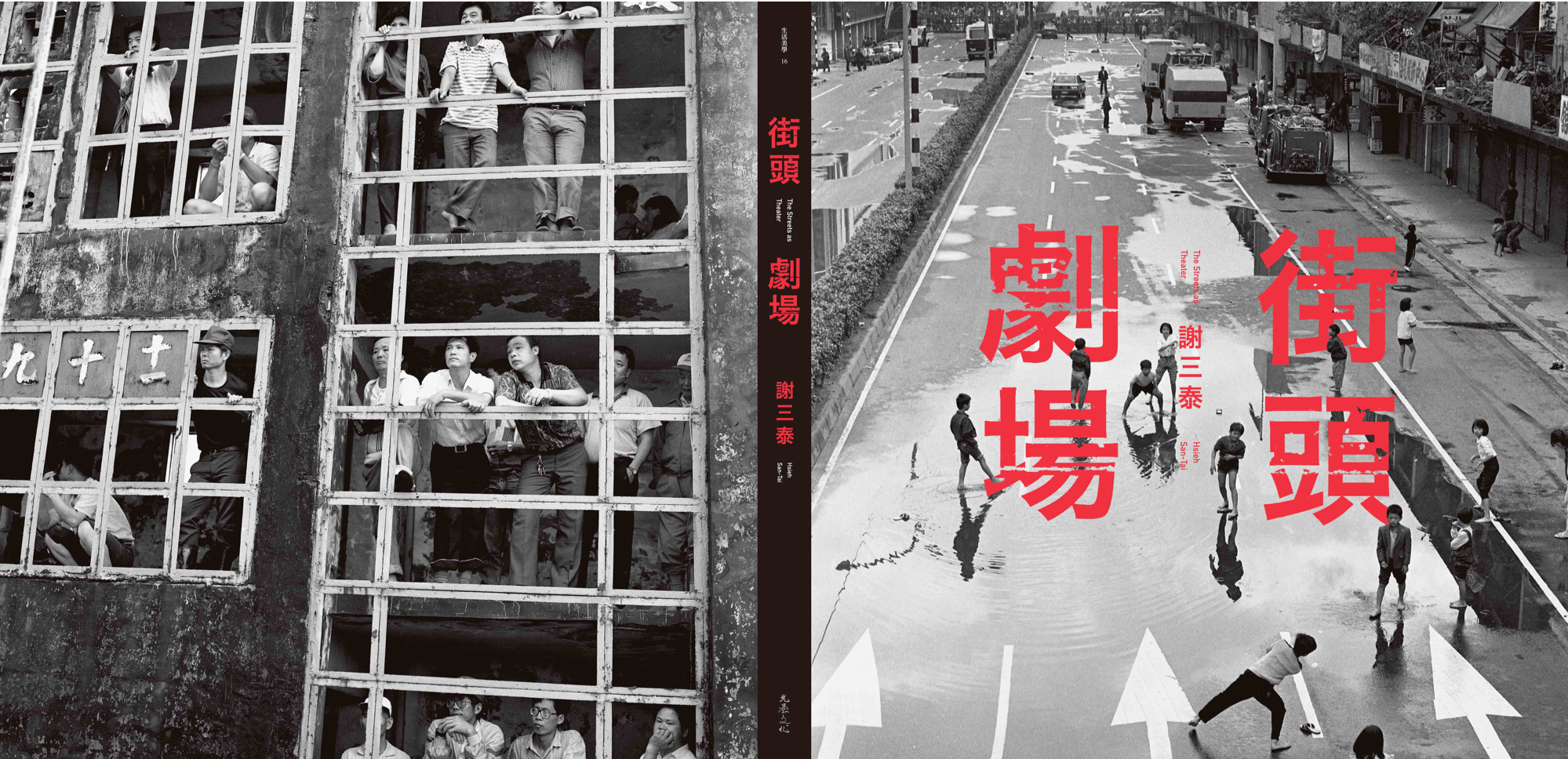

《街頭劇場》的書封跟封底照片,背後有沒有特別的想法或故事?

謝三泰老師:

如果要講事件,封底內頁有些索引,可以針對這個索引去進一步查詢。總之,封面我選擇中華商場那張照片,大家應該是耳熟能詳,選擇那張好像也沒有什麼不對。封底那張是 1990 年 6 月 10 日在中壢舉辦的民進黨感謝人民大會,那個現場剛好是棒球場,那張照片就是記分板,前面就是一些人。在這本書的編排上,我想要沖淡政治,讓封底是看戲的、封面是表演的,但這背後都有一些重要的事件,一個是感謝人民,一個是推動國會改選跟總統直選所衍生出來的。

回顧去想,1989 年是台灣的職棒元年,所以一個是打球,一個是看球的場景,所以我的用意是這樣子,沒有特別政治上的意義。我認為這是一個作秀的地方,但也曾經是流血、流汗、衝突之地,我只是把它簡化。

Q:

想問老師在攝影過程中有按不下去的快門嗎?那是一個什麼樣的畫面?

謝三泰老師:

有,常常發生,因為一捲底片只有 36 張,剛好第 37 張我按不下去,當然也有些是我真的按不下去。

1990 年,我為了轉換興趣跟工作的內容,買了一部哈蘇,66 的、很重的底片機。我想拍政治受難者,「二條一」唯一死刑,「二條二」很多人去關,我拍攝那些坐過黑牢的人,拍了七、八十位,他們坐過十年以上的黑牢。我常常聽到同案的這些人會彼此指責怪罪,但這是被刑求之下的自白書,或是莫名供出其他朋友,讓他們共同受刑。我希望他們能化解過去對對方的懷疑,如果沒有化解,台灣這段歷史很難拼湊起來。

後來我不想再拍了,再拍下去我會瘋掉,這也是一個理由,但後來我還是拍,才有《火燒島:流麻溝十五號》那本書。

Q:

請問是什麼支撐著老師您對這份工作的熱情呢?

謝三泰老師:

這個最難答,第一個,有薪水也是熱情,但報社給我的薪水也是最低的,我太太是《聯合報》系統,收入高我一倍以上,我好像在吃軟飯。但也沒有這麼單純,這是一種快樂,雖然薪水低,但報社也容忍我去外頭兼差。我跟黃子明老師都很清楚,報社的新聞影像滿足不了我們,我們可以走出去,找自己想要拍攝的影像。

我跟黃子明一樣,共同信念就是「要你好看」,像我對某人很不爽,就拍他,「讓你好看!」但另一個含義「讓你漂亮」,也是讓你好看。

1990 年代,慰安婦阿嬤開始出來講話,但是藏在布幕後面,我們看不到他是誰,就這樣拍一個布幕,過沒多久,開始有人露臉了,我也有拍,但是黃子明就是很堅持拍了三十幾年,我想請問阿嬤還剩下幾個?

黃子明老師:

阿嬤都走了。

謝三泰老師:

這就是一個攝影的使命,維繫他這條路要走多久、走多遠,就看各位了。我剛說了 65 歲,饒我一命,黃子明老師明年也 65 歲了!

阿定:

謝謝三泰老師回答問題。透過分享,我想到幾個事情:一個本來在新加坡大學任教的台灣朋友,因為中國學生增加,他已經無法公開說自己來自台灣,因此他決定轉往美術館工作。另外,有位香港藝術家向港府申請補助,被告知有個必要條件,如果是國際交流,得要到當地的中國大使館參訪。還有位香港朋友在芬蘭念大學,他們集會聲援香港,但即便在海外,他們也會被滲透,行蹤會出現在中國學生的通訊軟體裡面,讓他們在集會時有安全上的疑慮。

前幾天,香港又發布最新的五位海外港人通緝令,即便這當中有些人早就放棄香港護照。這個行動的目的是要告訴在港港人,若你追蹤訂閱這些受通緝者的社群媒體消息,在「國安法」下你也會有事。我前陣子去香港,有些比較關心人權的年輕朋友詢問我,去香港之前要做哪些準備?

為何特別提到香港,我看到書中有關「刑法第一百條」的照片,讓我想到香港「國安法」的內亂罪,這對人的心理有威嚇的效果,讓人心生恐懼而沉默噤聲,然而自由是靠打破沉默的勇氣才能爭取來的。相對於上個世代,有人稱這個世代為「民主的富二代」,沒有失去自由切身的經歷、苦過來的民主進程。如果沒有那個辛苦的過程,你很難體會失去自由的代價是什麼,對我來講,這是一本重要提醒的書。

現在很多書都數位化了,那紙本書有什麼意義?如果這是一個數位出版品,我們不一定會看到這本書,在《中國時報》的網站上已經沒有六四的照片。紙本的一個重要意義是,很難被篡改,紙本書還是有它的價值。獨立書店在香港也是很重要的脈絡,雖然一直被找麻煩。

年輕攝影師所謂美好的年代,我覺得是也不是,有缺憾,也有感謝,讓這些珍貴的照片留下。我們面對的是一個新的「空戰」,數位民主要抵抗的是數位極權,我想資訊操作、認知作戰是新一代攝影記者要思考與面對的。數位極權離我們並不遠,我們上臉書每天都被演算法給秘密屏蔽(shadow ban)或下架貼文,這是我們面對的新的日常挑戰。

閱讀這本書的時候讓我感到希望與慰藉,原來過往台灣民眾在對抗威權和暴力時,都生出了集體的智慧與行動。年輕的一輩其實也展現出類似的精神,像是2014年的太陽花學運。我們可以從老師的書中看到很生猛的群眾力量、自製的標語、道具與自發地集結和支援行動等,這些都保存在這本書裡面。這也是讓我不至於對數位極權感到太憂慮的原因,我們還是有很多民主的歷史記憶,就看我們如何閱讀與理解,這本書真的很推薦給大家,也謝謝三泰老師!

關於《自立報系》在 1980-1990 年代所扮演的文化行動角色,可參考林采穎,〈活檔案—影像力座談側記1|自立報系、台灣攝影與衝撞世代的回憶〉,《現代美術+》,2023.9.25。

關 1980 年代的小劇場歷史,以及走上街頭,投入社會運動的行動劇,可參考:簡韋樵,〈造反有理:八〇年代小劇場運動、街頭行動中叛逆的身體〉,《故事:寫給所有人的歷史》,2023.1.10。

編按:當時郭倍宏被國民黨列為海外黑名單,潛逃回台後,於公開場合現身。為了掩護郭倍宏離開現場,全場民眾皆戴上寫著「黑名單」三字的面具,以混淆警方。