導航連結

攝影創作與文化資產的交匯――小林紀晴 × 彭雅倫

本次講座,小林紀晴將分享他正在策劃的、台灣重要攝影家彭瑞麟的展覽,以及他拍攝在台灣的日本殖民遺構。另外,他也將與大家介紹他的攝影作品。

而從事藝術創作、研究與策展的彭雅倫,則將分享自己開始整理祖父資料的機緣、建置資料庫與維護專頁的經歷。此外,他也將介紹一些自己的作品,談談製作、整理彭瑞麟資料庫的經驗,如何影響自身的創作?

講座由小林紀晴、彭雅倫兩位講者主講,侯鵬暉協助口譯。

|小林紀晴(Kisei Kobayashi)|

我是小林紀晴,今天很榮幸能來到 Lightbox,我有點緊張。

我出生於 1968 年的日本長野縣,今年 56 歲,本身是攝影家與創作者,目前是東京工藝大學(Tokyo Polytechnic University,簡稱為寫大。過去名為東京寫真專門學校)藝術學部攝影學系的教授。

我很久以前就來過台灣,但已經不太記得初次來台時,我曾去哪些地方攝影。我想可能包含了台北車站、1996 年的西門市場等。

今天想要和大家分享的,主要有三個主題:其一是東京工藝大學裡的寫大藝廊(写大ギャラリー),其二則會介紹彭瑞麟(1904-1984)這位攝影家,最後,我會介紹自己拍攝的作品。

關於寫大藝廊 我目前擔任館長一職的寫大藝廊,其初代館長為細江英公(Eikoh Hosoe, 1933-2024)先生。寫大藝廊是細江英公先生當時向學校努力爭取才得以誕生的空間。細江英公先生在日本非常受到敬重,很遺憾地,他已於今年稍早時過世。

我目前擔任館長一職的寫大藝廊,其初代館長為細江英公(Eikoh Hosoe, 1933-2024)先生。寫大藝廊是細江英公先生當時向學校努力爭取才得以誕生的空間。細江英公先生在日本非常受到敬重,很遺憾地,他已於今年稍早時過世。

藝廊成立於 1975 年,第一個展覽是以美國知名攝影家韋恩・布洛克(Wynn Bullock, 1902-1975)的作品展作為開端。而隔年在寫大藝廊進行展覽的,則是當代非常受人景仰的攝影家森山大道(Daido Moriyama)。由於森山大道當時擔任細江英公的助手,細江英公便是森山大道的指導者,在當時,森山大道約有一千張初期作品,以非常便宜的價格被收作寫大藝廊的館藏。

我常會(向學生)開玩笑地說,若藝廊營運不佳,可以考慮出售一些森山大道的作品,就能順利讓藝廊復興,畢竟他的作品目前有著極高的價值。

另外,土門拳 (Ken Domon,1909-1990)的作品也收藏在藝廊中,目前約有 1,200 件。

Print Study

Print Study 是藝廊花費許多心力設計的課程,讓學生能在藝廊的倉庫中實際看到攝影原作,且可以近距離觀察。倉庫收藏了約一萬件攝影作品,為了盡可能保護原作,倉庫必須常年控管,維持在一定的溫度與濕度。進入倉庫者都需要戴口罩,以防原作受到口水污染。

透過此課程,學生可以直接觀察攝影集,包含其中的內容,以及針對同一張影像進行質感上的差距比對,是一種獨特的上課方式。這樣的課程相當受到學生歡迎,來訪的學生往往對原作十分感興趣,總是非常認真地觀看原作,比對照片間的差異。

透過此課程,學生可以直接觀察攝影集,包含其中的內容,以及針對同一張影像進行質感上的差距比對,是一種獨特的上課方式。這樣的課程相當受到學生歡迎,來訪的學生往往對原作十分感興趣,總是非常認真地觀看原作,比對照片間的差異。

而除了寫大學生,也會有外國人前來參訪藝廊,例如瑞典、巴西等國的來賓。有趣的是,不曉得為何巴西人會特別到藝廊看土門拳拍攝的影像作品。

彭瑞麟與寫大藝廊

寫大藝廊從細江英公先生創立後,到 2025 年剛好滿 50 週年。校方希望藝廊的週年紀念活動,能交由我籌備並實現特別的企畫。我目前正在企劃中的彭瑞麟特輯,便是重要的展覽之一。我此次到台灣,也是為了調查彭瑞麟的作品,以籌備展覽內容。

會想要企劃彭瑞麟的特輯,其實是出於偶然。今年 4 月我來到台灣,在 Lightbox 附近的誠品書店中,看到一本彭瑞麟的書――《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》。 當時正好在下雨,在咖啡廳避雨的我,剛好從櫥窗瞥見書店,遂前往。如果當時沒有下雨,而我沒有走進書店,也就不會看到這本書。

當時正好在下雨,在咖啡廳避雨的我,剛好從櫥窗瞥見書店,遂前往。如果當時沒有下雨,而我沒有走進書店,也就不會看到這本書。

在書店看到這本書時,我其實無法理解封面的中文字義,但恰好認得「日治時期」的字樣,因此雖然不懂全義,我仍然被書本吸引。於是我就像在買唱片一樣,因為覺得封面好看,便將《凝視時代》這本書買下。

回到飯店後我翻閱本書,雖看不懂大部分的中文內容,但在其中發現「東京工藝大學」,並看到校長結城林藏(Rinzo Yuki, 1866-1945)的名字,於是我馬上意識到本書提到的彭瑞麟,就是當時名為日本東京專科寫真學校的寫大畢業生。

去年是東京工藝大學創校一百週年,紀念展覽辦在東京都寫真美術館,當時的企畫盡可能展出了所有重要的畢業生作品,非常可惜的是,當時並不知道彭瑞麟的存在,所以沒有展出。假若知道,我們一定會設法放入展覽中,因為彭瑞麟是非常重要的攝影家。

《凝視時代》中提到,彭瑞麟從寫大畢業後,回台灣開設了「アポロ寫場」(即阿波羅寫真館,後來改名為亞圃廬寫真館),我也在書中看到彭瑞麟於那個時期拍攝的肖像等,那些作品都非常優秀且打動人心,讓我對那些照片非常著迷、充滿興趣,因而有了在日本舉辦展覽的想法,並開始著手企劃與調查。

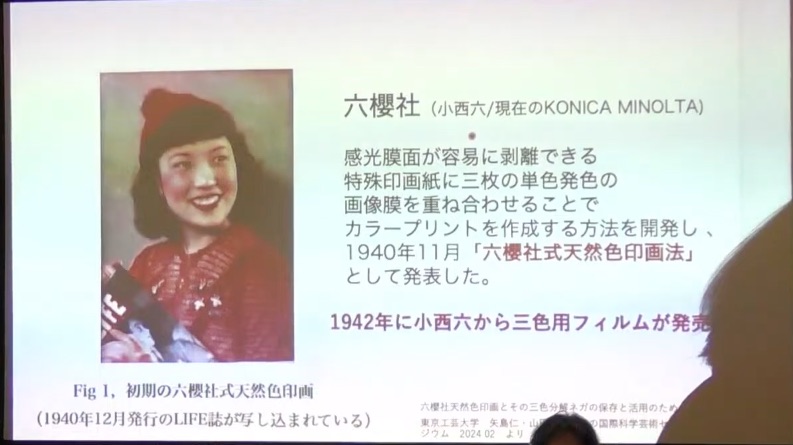

此外,我當時發現了一件非常令人驚訝的事情,那便是彭瑞麟在 1930 年代的彩色影像作品,他使用了「三原色碳墨轉染」技法,這是彭瑞麟在學生時期就已經創造出的做法。在該時期,就連簡稱小西六的知名影像印刷器材公司「小西屋六兵衛店」(Konishi-ya Rokubei Ten,即株式會社柯尼卡 Konica Corporation 前身)都還沒有彩色相片,但仍是學生的彭瑞麟就已經能自己打造出彩色影像作品。 透過簡報中的資料可以發現,小西六應該是到了 1940 年代才開始販賣彩色底片。推測年代的方式,是藉由觀察小西六發表的示範圖中,可以看到模特兒手中拿的雜誌是美國週刊《Life》,而透過雜誌封面的判別,可以得知該本週刊是 1942 年 12 月發行。而實際上小西六的彩色底片也是 1942 年才開始正式發售,且當時日本已經進入戰爭時期。

透過簡報中的資料可以發現,小西六應該是到了 1940 年代才開始販賣彩色底片。推測年代的方式,是藉由觀察小西六發表的示範圖中,可以看到模特兒手中拿的雜誌是美國週刊《Life》,而透過雜誌封面的判別,可以得知該本週刊是 1942 年 12 月發行。而實際上小西六的彩色底片也是 1942 年才開始正式發售,且當時日本已經進入戰爭時期。

當時小西六的社長杉浦六右衛門(Rokuemon Sugiura, 1909-1995)是東京工藝大學的創立者,我們推論 1928 年到 1931 年在學的彭瑞麟,能在 1930 年代做出彩色照片,可能與他在寫大時受到當時小西六社長與相關人士等老師的指導有關,然後由彭瑞麟開發出彩色影像的技法。

因為戰爭,東京受到大空襲,寫大校舍燒毀,而學生的作品也無一倖存,所以現在我們沒有收藏 1930 年代的作品。過去寫大藝廊舉辦過的畢業生作品展,作品的完成年份都已是戰後。在調查過程中,反而在台灣發現 1920 至 1930 年代出自寫大學生的作品,讓我感到驚訝與驚喜。若本次能實現展出彭瑞麟作品的企畫,將會是藝廊展出作品中最古老的創作。

因為戰爭,東京受到大空襲,寫大校舍燒毀,而學生的作品也無一倖存,所以現在我們沒有收藏 1930 年代的作品。過去寫大藝廊舉辦過的畢業生作品展,作品的完成年份都已是戰後。在調查過程中,反而在台灣發現 1920 至 1930 年代出自寫大學生的作品,讓我感到驚訝與驚喜。若本次能實現展出彭瑞麟作品的企畫,將會是藝廊展出作品中最古老的創作。

基於這些原因,我希望可以實現把彭瑞麟作品當作藝廊 50 週年紀念展覽的企畫。目前預想在 2025 年 11 月到 2026 年 1 月間,進行為期三個月的展覽,屆時開幕也預計邀請同為本日講者的彭雅倫到場進行座談等活動,除了介紹彭瑞麟作品,也能說明關於彭瑞麟作品的資料庫建置。 我不曉得該如何描述這樣的串連,當天的那場雨可能是一種緣份。

我不曉得該如何描述這樣的串連,當天的那場雨可能是一種緣份。

回到日本後,我在思考舉辦彭瑞麟展覽的同時,東京工藝大學有一位老師叫做菅沼比呂志(Hiroshi Suganuma),這位老師認識非常多台灣攝影家,因此我便與他討論如何進行。

菅沼老師也認識侯鵬暉老師,我因此取得了侯老師的聯絡方式,希望能藉此找到彭瑞麟相關的資料庫與其後代。

起初侯老師對此並不是非常清楚,檢索後發現彭雅倫有在進行資料庫的整理與建置,且也已經透過 Facebbok 將資料公開,所以侯老師就統整這些情報並回報給我,讓我能找到方向實踐這個計畫。

藉著這樣的緣份,我希望大家對於台北常下雨這件事不要太沮喪,因為下雨其實也可以促成很多事。

日治時期的台灣建築

我 3 月之所以來台灣,其實是為了拍攝跟日本相關的建築。起初雖然知道台灣在 1895 至 1945 年曾受日本帝國統治,但不並清楚細節。去年夏天我來台灣,發現台灣有蠻多日治時期留下的建築,當時便有要再來台灣拍攝這些建築的想法,例如台灣的總統府。

當時我尚未對歷史深入調查,因此有點猶豫,擔心在這樣的情況下拍攝成果會不理想。但同時也知道台灣跟日本的淵源,所以還是希望透過這樣的方式,正面地面對台灣跟日本的連結,以及相關的歷史事蹟。

對於如此龐大的歷史,直到現在我仍會感到煩惱與壓力,即使如此,我的身分是日本人,面對日本過去的歷史是責任與義務,我會希望透過攝影來面對過去的事情,因此自覺背負了許多想法與信念在進行拍攝,現在也仍如此認為。

拍攝日治時期建築時,基本上會取非彩色的黑白畫面,以這樣的調性進行。就技術層面而言,我會使用移軸鏡頭來修正建築物在鏡頭下的變形,藉此保持建築垂直的原貌。另外,我會盡可能不要拍攝到行人,或以長時間曝光搭配減光鏡,讓難以避開的行人形體消融在影像中,藉以凸顯建築主體。

回到日本後,我在國家圖書館調閱日本統治時期的台灣地圖,找到很多建築物的情報。我發現不少蓋在轉角處的醫院,例如仁安醫院,也在後來造訪了現存的建物,其中包含迪化街入口處的建築物,以及基隆的海港大樓與火車站前的建築物,帶有小圓頂塔特徵的建物是日治時期留下的。此外,我也拍攝了當時就存在的一些商店建築。

之前拍攝新竹車站時,因為我希望影像中不要有人,故站著等待了兩小時以上之久,但由於那邊是車站的出入口,不太可能沒有人跡,且有些人會一直站在那邊,所以不管怎麼拍都還是有人影。因此,我後來稍微有種「有人也沒關係」的感覺,因為真的等不到沒人的時候。

在台灣的拍攝經驗中,包含今年 3 月與 5 月的訪台調查,再加上這一次,我都遇到了雨天或是陰天,並且因為都是陰天沒有陽光,呈現出的影像畫面對比度較低,所有立面細節幾乎都能看得到,其實這樣的天氣條件滿適合拍攝建築題材。此外,為了避免回到日本後難以回溯拍攝地點,所以我有記錄下拍攝行程與順序,目前在台北、新竹、基隆、大溪等地,我大約拍攝了一百個以上的位置。我打算繼續拍攝日治時期留在台灣各地的建築,也打算造訪其他縣市,今年才剛開始執行,目前無法預想何時結束。拍攝這些內容對我來說非常重要,另一方面,身為日本人的我記錄日治時期的台灣建築,這件事在我心中也具有特殊意義,所以打算繼續進行。

Kemonomichi

「Kemonomichi」的字面意思是「野獸的道路」,不過並非指實際上的道路,而是野獸在大自然中生活而產生的小徑痕跡。

「Kemonomichi」的字面意思是「野獸的道路」,不過並非指實際上的道路,而是野獸在大自然中生活而產生的小徑痕跡。

諏訪(Suwa)與大社

用紅色虛線標記的是日本長野縣,當中的諏訪在日本是一個奇妙的地區,那裡沒有水稻耕作的土地,而以狩獵為中心。當地群眾是當年抵抗大和王權(ヤマト王権)直到最後一刻的一群人。

「下社春宮」、「下社秋宮」、「上社本宮」與「前宮」(即左圖圈起的四個神社)在當地被稱作諏訪大社,大社實際上有四個區域,我在這塊土地上出生,到 18 歲為止都還住在那裡。根據當地信仰與傳說,諏訪大社侍奉的神明是從出雲跑過去的,叫做建御名方神(Takeminakatanokami),他當時逃到諏訪,答應居民死前他為止都不會離開那塊土地。據說是因為有那樣的保證,他才能留下一命。

生活在諏訪

這本攝影集內容是以諏訪這塊土地為主軸,實際上的內容是以動物、神明、居住於其中的人,互相交織而成的攝影集。

諏訪湖的氣溫非常低,低至零下 10 度、湖面會結冰,我曾經待過的小學,冷到地面可以作為溜冰場使用,所以我的溜冰技術很好。但現在因為地球溫暖化,有時也不會結冰了。

這座湖的南方、北方各有神社,上方的上社是供奉男性神明,下方的下社則是供奉女性神明。有時晚上在湖面上會出現裂開的痕跡,傳說中就是男性神明要去找女性神明的路徑,諏訪的人民都很相信這個神明會在晚上幽會的傳說。但湖面最近不結冰,男性神明就無法去找另一方,不過若真的很想相會,也可以直接走過去。

諏訪大社的其中一種祭祀儀式,是在 1 月 2 號時,把結冰的小河流打破,就可以抓到青蛙。有時會有新聞記者前來採訪拍攝,只要有拍攝就一定能抓到青蛙,非常不可思議。而因為神明與狩獵相關,因此抓到的冬眠青蛙會獻給神明。

在這本攝影集裡,我也放入了鄰近山景於晚上的樣貌,藍藍一片非常漂亮。此外,還有一些攝影者不明的老照片,例如我曾經找到一張記錄家裡附近場景的照片,是在朋友祖父的相本裡找到的,內容是聚落裡的人拿著日本國旗,往一個方向走去。而這其實是太平洋戰爭時,居民出征時大家一起移動到車站的照片。也就是說,如果村莊裡有人被徵兵進軍隊,大家會像這樣舉辦慶典般地為他送行,看起來像是慶祝,也為勝利進行祈禱,但居民們到底懷抱著什麼樣的心情,其實無法確定。

在匿名者的老照片中,也存在著我的祖父,那是祖父要出征去參加戰爭時的紀念照,當時村莊也舉辦了像祭典一樣的送行儀式。

御柱祭(Onbashira)

諏訪的御柱祭,是每六年一次、已經持續 1,200 年以上的祭典。在我拍攝的照片中,參與祭典的人們有些是我的同班同學,也有鄰居、親戚等,生活在當地都會參加過這個祭典。

這個祭典有一定的危險性,是偶爾會有人死傷的程度。總會有人提問為何還要這樣做?例如我曾回應過來自東京人的疑問,但他們總是難以理解。這樣的祭典在當地已經歷史悠久,對於包含我在內的當地人,這已經是滲透到身體、非常理所當然的祭典儀式,但對外地人來說可能不是如此。

分享我自己在 1974 年參加祭典的照片,當時是一位可愛的少年。當時我身穿祭典服飾,衣服裡面有紅白相間的線,是像御守一樣的護身符,只要是有參加祭典,不管是大人或小孩都會配戴。

在我的老家,過年期間還會帶上獅子一樣的面具,在家裡的房間繞來繞去,把不好的晦氣、鬼與厄運都除去。我在小學時也曾這樣裝扮,並在家中跑,本來是為了要去除厄運,但這樣跑一圈的隔天都會發燒,好像有些不好的東西反而會跑到自己身上。

御柱祭會將一根巨大的木頭從山上往下拉到諏訪湖,從下俯拍起始點,正好是雪融時,看上去會有藍與粉的天地交界處。

從我分享的照片中,可以看到照片正中間是我的父親,也能見證木頭的巨大,也許就能了解為什麼祭典中有人會死掉,便是因為木頭非常重,所以祭典時會有救護車、醫師待命。而除了木頭,祭典中也會有牲品、獻祭的動物等。

我曾為了展覽製作了照片,畫面是由相近年齡的家族成員構成,最底部的照片是我祖父年幼時的影像,接著疊上父親以及我自己,而相片最左邊的女性則是我女兒五、六歲時的照片。在影像中,他們跨越時間共存。有時候不小心把可愛的自己跟女兒擺在一起,或許不會覺得是父女,而是兄弟姐妹的感覺。

祭典時大家會穿著法衣,因此比較看不出來年齡與身分的差異,大家都是祭典的一份子。很多人會覺得照片只能拍攝「此時此地」的內容,但實際上若拍攝內容是持續 1,200 年的祭典,有時會發現祖父、父親的老照片,還有自己跟女兒明明身處的年代不同,卻穿著同樣衣服的樣子。很多事情串連在一起,即便是照片也能跟過去有所聯繫,包含對於正在進行中的彭瑞麟作品,現在的情緒跟過去那一刻是共同的。有時古老照片反而最為嶄新、具有更多可能性,可以感受到更多事。

|彭雅倫|

謝謝 Lightbox 的邀請,以及侯老師牽起這樣的緣分。我也看到現場有很多過去共事的工作者,誠如小林先生說的,這是基於很多緣分所牽起的、因緣俱足的機會。

我曾經拜訪我阿公所就讀的東京工藝大學,會在此分享是覺得一切都是冥冥之中有所牽引,我在做彭瑞麟的作品資料庫時有很深感觸,希望能跟過去阿公的學校有連結。起初我並沒有對於展覽的想像,只是想要了解阿公曾經的經歷,所以除了學校,我在 2016 年也曾造訪小西六。很巧的是,當時我也拜訪了小林先生的家鄉長野,在森林裡與當地的樵夫一起舉辦音樂祭,並住在樵夫家中。雖然當時沒有實際參加御柱祭,心中還想這太像在胡謅亂道,後來才在車站看到小林先生的作品。

在開始進入正題之前分享這些,是想要感謝緣分的促成,讓一切走到這裡,謝謝前輩、年輕朋友今天來到現場。

本次講座會有三個部分,包含介紹彭瑞麟、彭瑞麟資料庫,以及與我個人有關的部分。

關於彭瑞麟

今天的內容主要著重在戰前的彭瑞麟,其中的照片、檔案都是出於我們建構的資料庫,其中有書籍、資料談到彭瑞麟的部分。

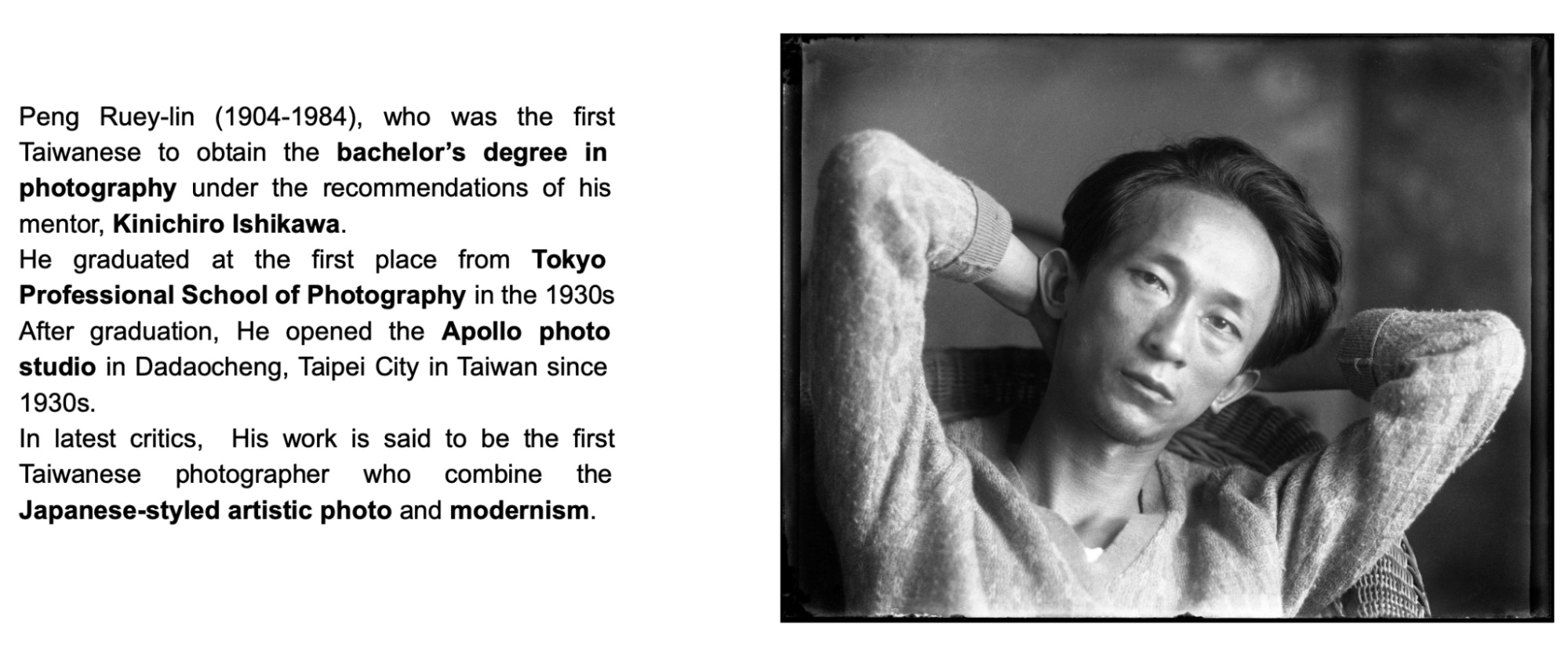

彭瑞麟是台灣第一個攝影學士,在石川欽一郎(Kinichiro Ishikawa, 1871-1945)老師的推薦下到東京寫真專校學習,後來在大稻埕開了阿波羅寫真館,見長於日本藝術寫真,也被視為台灣當代主義攝影先驅。

彭瑞麟是竹東人,起初在台北師範學校就讀,後由石川欽一郎推薦進入「東京寫真專門學校」,這個時期他的《靜物》與其他利用三色轉染創作的寫真,就已入選當年的「東京寫真研究會」特輯。當時已非常具有影響力的石川欽一郎先生,便建議彭瑞麟學習當時尚屬新興的攝影專業。

彭瑞麟是竹東人,起初在台北師範學校就讀,後由石川欽一郎推薦進入「東京寫真專門學校」,這個時期他的《靜物》與其他利用三色轉染創作的寫真,就已入選當年的「東京寫真研究會」特輯。當時已非常具有影響力的石川欽一郎先生,便建議彭瑞麟學習當時尚屬新興的攝影專業。

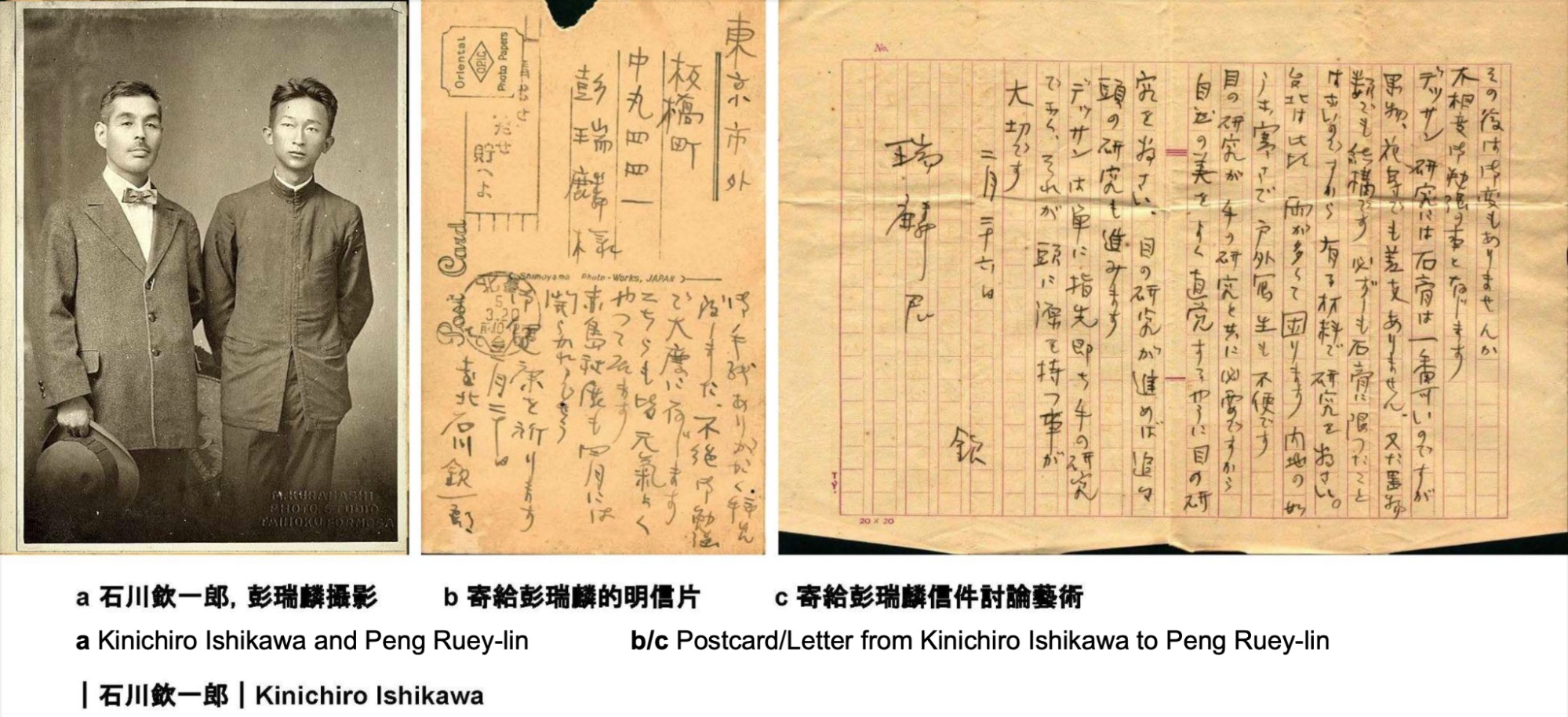

我阿公保留了所有與石川先生往來的信件、明信片約有 6、70 封,兩人維持交流與傾訴的關係。在信件中,他們也討論了「攝影到底是不是藝術?」等議題。此外,彭瑞麟也有留下就讀寫真專校時的照片,包含了畢業照、鎌倉出遊照,得見其與寫專老師秋山徹輔、小野隆太郎等人之間的情誼。當時的日記、X 光攝影作品,也都有保留下來。

我阿公保留了所有與石川先生往來的信件、明信片約有 6、70 封,兩人維持交流與傾訴的關係。在信件中,他們也討論了「攝影到底是不是藝術?」等議題。此外,彭瑞麟也有留下就讀寫真專校時的照片,包含了畢業照、鎌倉出遊照,得見其與寫專老師秋山徹輔、小野隆太郎等人之間的情誼。當時的日記、X 光攝影作品,也都有保留下來。

彭瑞麟是寫專第六屆的畢業生,當時的結成林藏校長與前川謙三(Kenzo Maekawa,1873-1946)老師,分別教授他專業技法,甚至為他擔保、介紹工作,這些都是寫專時期的緣分。

|寫真專校時期的作品

小林先生這次造訪台灣的期間,我也有帶他去我們的故鄉竹東,看到彭瑞麟的攝影原件(original piece),也在家中看到保留了近一百年的書籍,包含彭瑞麟當年就學時所有的筆記本與教科書,包含化學光學、物理光學、藝術、電器工學等書,其中還有三色轉染碳墨寫真技法,每一學科都有專門的筆記本,總共約有 60 幾本。

這樣的成品需要拍三張底片、用 RGB 的方式,可以想像成現在的 CMYK 印刷,若稍微了解一下,就可以知道這是非常困難的技術,我因為阿公的關係參加了各種工作坊,目前只有這項沒有參加過,因為其技術困難,較少人開設工作坊。當彭瑞麟還是學生時,就以三張玻璃底片製作的《靜物》得獎,那是他努力學習獲得的成果。而當年從寫專畢業後,他在老師推薦下為日本皇室的女官拍照。

這樣的成品需要拍三張底片、用 RGB 的方式,可以想像成現在的 CMYK 印刷,若稍微了解一下,就可以知道這是非常困難的技術,我因為阿公的關係參加了各種工作坊,目前只有這項沒有參加過,因為其技術困難,較少人開設工作坊。當彭瑞麟還是學生時,就以三張玻璃底片製作的《靜物》得獎,那是他努力學習獲得的成果。而當年從寫專畢業後,他在老師推薦下為日本皇室的女官拍照。

|阿波羅寫真館

雖然他是台灣第一個攝影學士,但他沒有在老師的推薦下,持續留在日本工作,而是回到大稻埕開設寫真館。先前北美館展覽亦有提到,彭瑞麟在台灣開設「阿波羅寫場」、「阿波羅寫真研究院」積極推廣攝影教育、培育人才。當時研究院的師生會一起去外拍,也有「寫真延展評論新聞」,這個活動會讓大家一起書寫對於寫真作品的想法與評論。此外,他們也留下了師生的合影。

戰時,日本的政策不允許使用片假名,因此阿波羅寫真館被迫改名為亞圃廬寫真館,彭瑞麟也以阿波羅寫場主人身分被收錄在當時政府出版的 《臺灣人士鑑》中。

|攝影風格

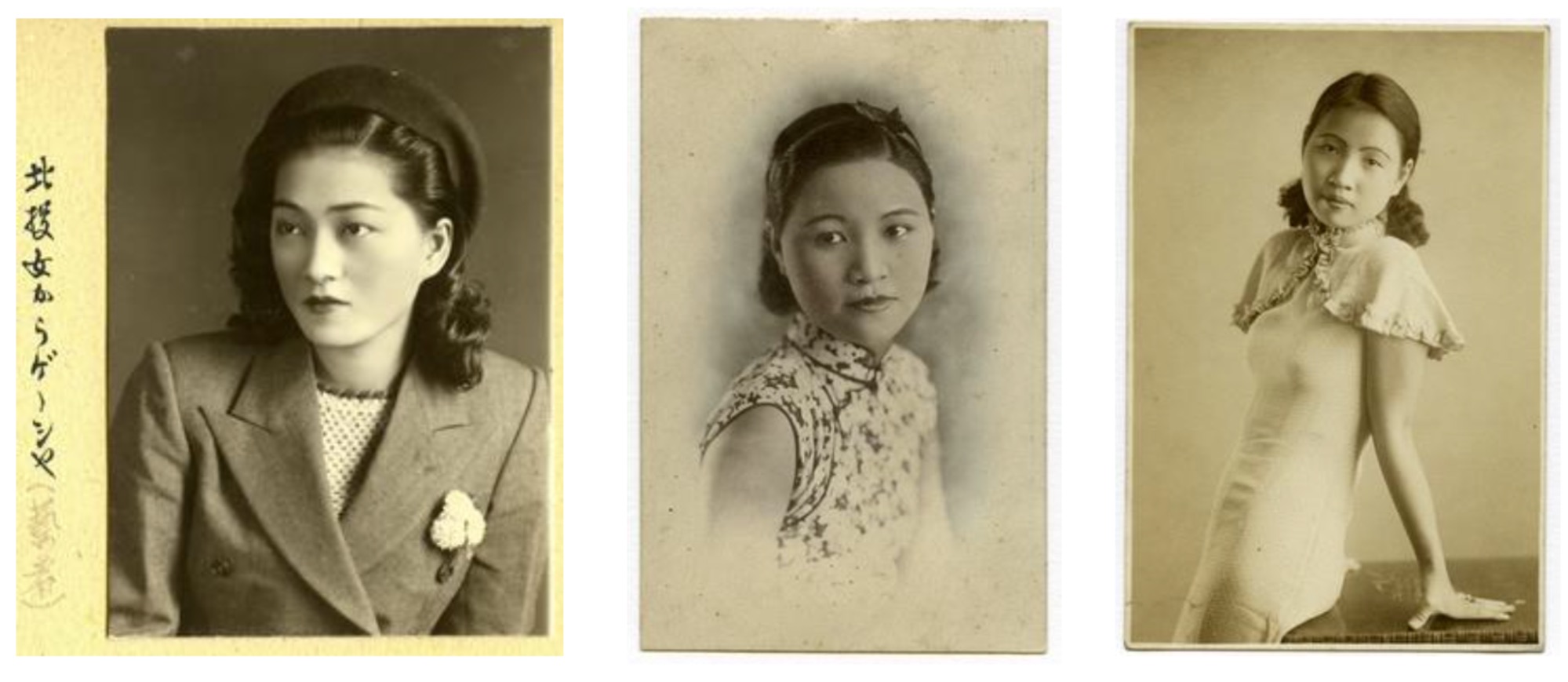

彭瑞麟因為受到東京寫真專校影響,擅長於肖像寫真,後來開設相館也拍攝許多肖像寫真,包含老師、朋友與同學的肖像,還有商業廣告等。彭瑞麟會運用補光、柔化,以及林布蘭光、蝴蝶光等技術,與其他同時期的創作者的技法有所不同。

這些照片都是約一百年前拍攝的,前來照相的民眾大多是商業廣告女郎、明星與藝旦等,所以肖像中人物的妝髮服飾都非常齊全。在上述提到的技法與西方現代攝影思潮的刺激下,可以看到畫意攝影(Pictorialism)的味道。彭瑞麟拍攝竹東的照片風景,若不特別提醒,其實看來也有歐洲油畫的風味,這次也有帶小林先生去竹東看此風景。

這些照片都是約一百年前拍攝的,前來照相的民眾大多是商業廣告女郎、明星與藝旦等,所以肖像中人物的妝髮服飾都非常齊全。在上述提到的技法與西方現代攝影思潮的刺激下,可以看到畫意攝影(Pictorialism)的味道。彭瑞麟拍攝竹東的照片風景,若不特別提醒,其實看來也有歐洲油畫的風味,這次也有帶小林先生去竹東看此風景。

當時彭瑞麟在《風景》雜誌擔任專欄作家拍照、寫文章,發表了很多作品,彭瑞麟也以攝影記者的身分,拍下了《頭城搶孤》 ,也是宜蘭在戰前最後一次搶孤的畫面。因為搶孤是很危險的祭典儀式,所以後來便停辦,而彭瑞麟的照片也成為大家復刻的對象。

當時彭瑞麟在《風景》雜誌擔任專欄作家拍照、寫文章,發表了很多作品,彭瑞麟也以攝影記者的身分,拍下了《頭城搶孤》 ,也是宜蘭在戰前最後一次搶孤的畫面。因為搶孤是很危險的祭典儀式,所以後來便停辦,而彭瑞麟的照片也成為大家復刻的對象。

|實驗攝影技法

|實驗攝影技法

彭瑞麟也嘗試了許多種攝影技法,包含紅外線攝影、X 光攝影技術,很積極投入這些技術研究,想要成立實驗組織,也資助他的學生去日本學習印刷。

開設阿波羅寫真館後,彭瑞麟也回到日本去向結成林藏先生學習金漆寫真,這是從一片普通的玻璃板底片,再顯像到一塊彎曲的木板上,代表作品有《太魯閣之女》。

開設阿波羅寫真館後,彭瑞麟也回到日本去向結成林藏先生學習金漆寫真,這是從一片普通的玻璃板底片,再顯像到一塊彎曲的木板上,代表作品有《太魯閣之女》。

|廣東從軍

二戰時期,因為時局動盪,彭瑞麟被徵召參加太平洋戰爭,到廣東從軍。當時台灣是亞洲很重要的戰略地點,所以被要求接待越南王子「彊㭽」(全民阮福彊㭽,流亡時使用阮福民一名)。彭瑞麟拍攝了在越南從軍的照片,留下 50、60 頁的日記,全部都是書寫他的從軍路線紀錄、工作見聞等,目前正在陸續翻譯中,往後會讓它曝光。

當時的越南王子想要推翻殖民者並重新建國,故選擇在台灣成立興中會。日本政權為了越南王子在台灣舉辦了日本天皇祭典活動,彭瑞麟則詳實記錄了整個活動過程。

當時的越南王子想要推翻殖民者並重新建國,故選擇在台灣成立興中會。日本政權為了越南王子在台灣舉辦了日本天皇祭典活動,彭瑞麟則詳實記錄了整個活動過程。

|小結

彭瑞麟被評為「台灣第一代現代主義攝影家」,因其攝影反映出畫意攝影、現代主義以及殖民者凝視的圖像,開創了具有自我意識的攝影。彭瑞麟也拍攝自己的正面與背面寫真肖像。其中我自己最喜歡的,是沒有特別原因或目的而拍攝的、為觀者留下很多問號的攝影作品《unknown》。

彭瑞麟資料庫

彭瑞麟資料庫

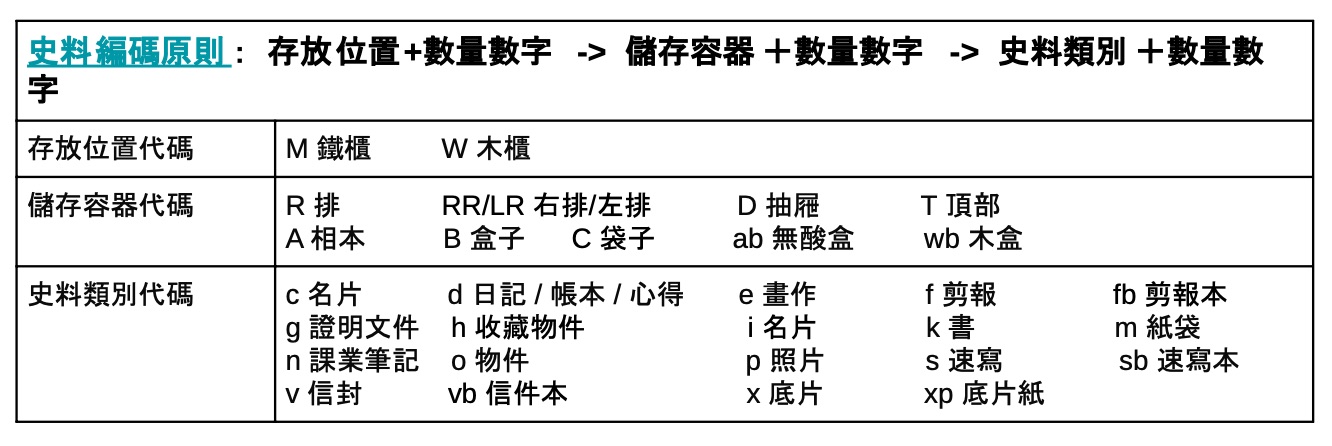

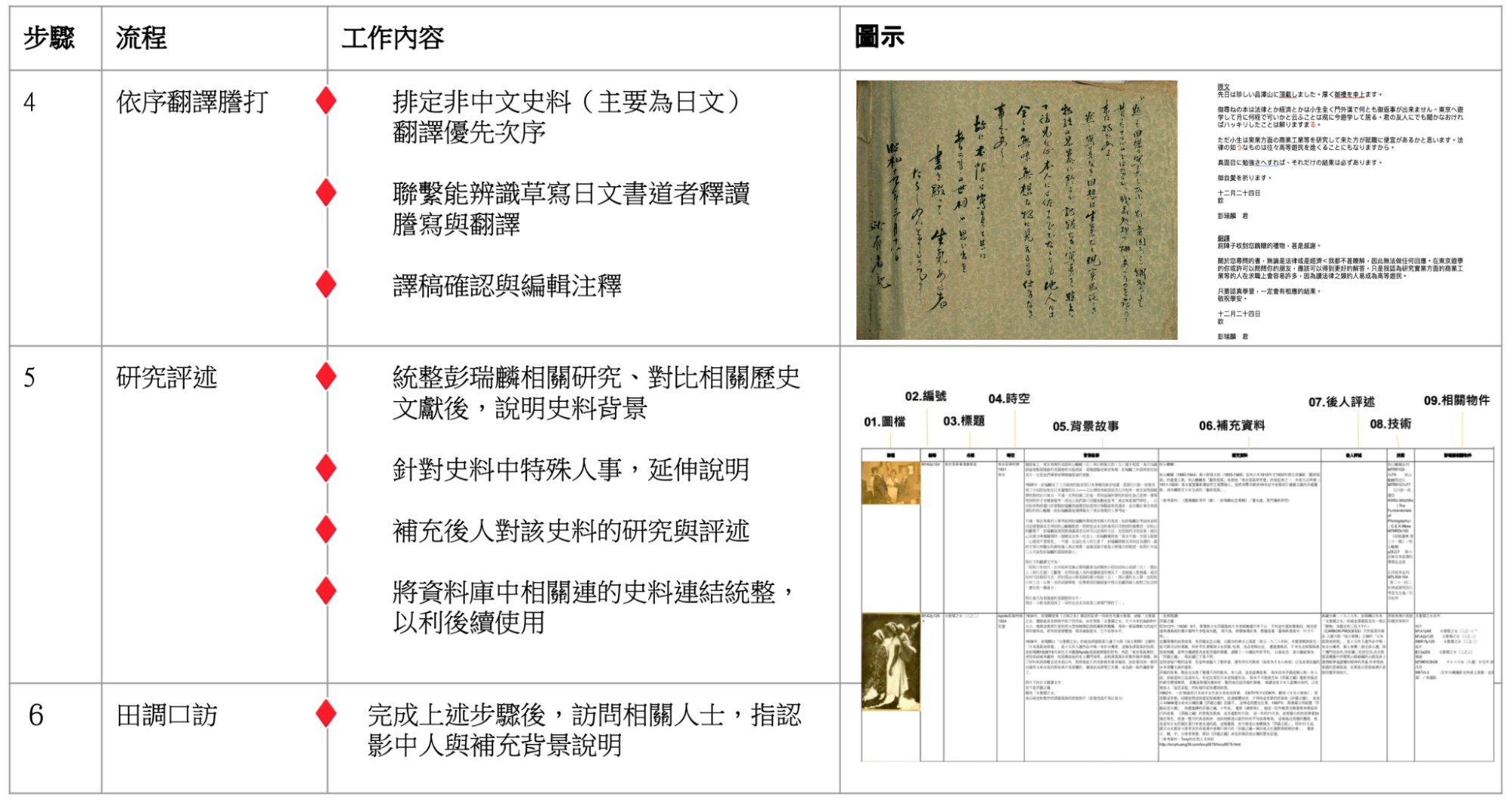

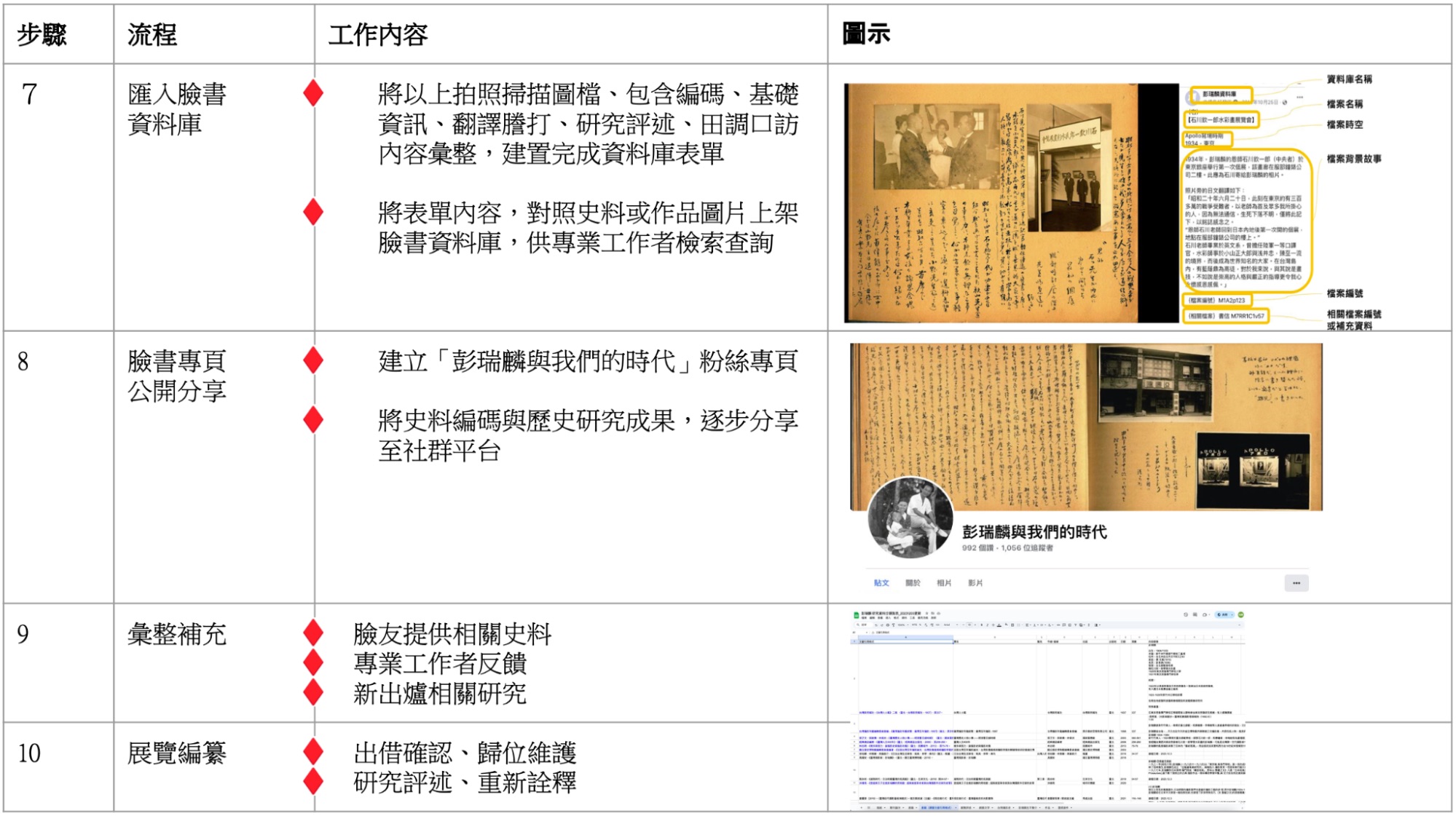

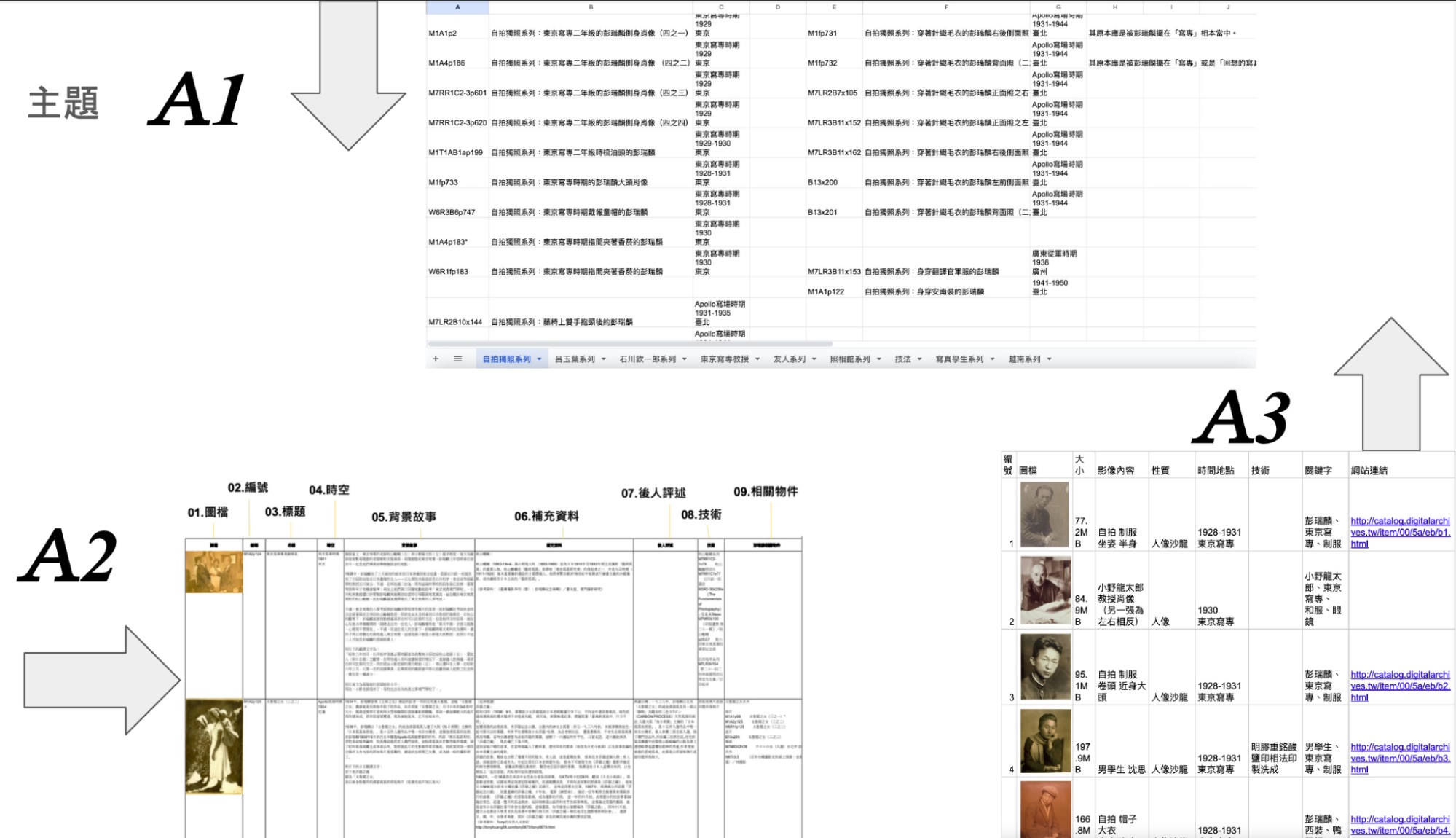

我阿公留下的照片、底片、日記、明信片與信件等共有兩千多件,除了阿公留下的東西外,也有後人的相關書籍、期刊。我管理的方式是幫它們拍照、編碼、掃描並建檔,彙整後成立資料庫,以及臉書粉絲專頁「彭瑞麟與我們的時代(sipengandourtimes)」。

我會將資料庫內容提供給有需要的專業工作者,因此彭瑞麟的各個面向漸漸被更多人看見,不過我當時的初衷並非希望阿公被看見,因為在攝影界中他早已被看見,且會出現在攝影史中。我認為重要的應該是彭瑞麟與時代交織的意義,讓人能夠了解因為有彭瑞麟而發生的事情。

我會將資料庫內容提供給有需要的專業工作者,因此彭瑞麟的各個面向漸漸被更多人看見,不過我當時的初衷並非希望阿公被看見,因為在攝影界中他早已被看見,且會出現在攝影史中。我認為重要的應該是彭瑞麟與時代交織的意義,讓人能夠了解因為有彭瑞麟而發生的事情。

|資料庫建置的方法

我阿公在我兩歲時就去世了,因此在我的記憶中,我們並沒有實際的交集,我也無從得知他對作品的想法。再加上他在戰後就很少攝影,也很少對我的父輩談論與攝影有關的事情。

當我在處理所有與彭瑞麟相關的資料時,我會希望照他的方式來進行,所以我依照他生前擺放這些內容的方式,盡可能保留他們被擺放的樣子。這些分別被放在不同書架、抽屜裡的原件,仔細推敲後能發現,這些編排方式有其意義,例如同一格櫃子放著相同類型的作品,依照其個人作品、年代、私寫真、家族相簿等主題分類。我編碼時會按照櫃子的位置,來盡量維持原貌、還原脈絡,因為一但破壞了這個原則以後,就會再也無法得知彭瑞麟當時是怎麼想的。而透過這種方式來辨別彭瑞麟自己的分類,也較有可能得知他較為私人、可能不願公開的內容。

照著他擺放的方式去推測他的想法,是我在無法訪問他的情況下,用來跟他「通靈」的方式。但其實用這種方式非常麻煩,因為這些內容加起來約有兩、三千件,散落在我們家各個角落,我每一次蒐集、編碼,都是一一拿出來再放回去,沒有直接將所有內容集中編碼。

我在編碼後會記錄史料現在的狀態,例如是否被破壞,或因放在相框內而剝離,或是散落在外的文件則無法在家中找到等等。

我在編碼後會記錄史料現在的狀態,例如是否被破壞,或因放在相框內而剝離,或是散落在外的文件則無法在家中找到等等。

基礎內容建置需要註明史料的內容、時間、地點等資訊。其中困難的是,彭瑞麟其實寫了很多日文「書道」,是一種類似於書法草寫的字體,要排定相簿、幾百封信件、數十本筆記等內容的順序,最重要的是找到能夠辨識書道的專家,識讀之後還要請人將日文翻譯為中文,翻譯回來後還要另外請人檢查譯文是否正確。

接著是整理資料較為龐雜卻必需的部分,在面對資料時,指認照片、日記被創造出來的時間、內容是困難的。起初我對於阿公提到的人物都不太認識, 2016 年我開始著手建立資料庫時,史料不如現在完整,只能透過前人的期刊、論文等相關內容,以及透過田調、口訪去了解可能的歷史,將時空、背景故事、補充資料、後人評述、技術等輸入資料庫。

例如日記有提到「臺展(臺灣美術展覽會,1927-1936)」,我就會去查閱相關的史料與文獻來補充,並輔以後人的評述,並盡可能理解當時攝影使用的技法。此外,相關文件中會有重複的內容,我們也會將相似的肖像、影像編號列出。資料量非常龐大,我們從 2015 年開始持續在做,與前人共同累積、逐步完成。

例如日記有提到「臺展(臺灣美術展覽會,1927-1936)」,我就會去查閱相關的史料與文獻來補充,並輔以後人的評述,並盡可能理解當時攝影使用的技法。此外,相關文件中會有重複的內容,我們也會將相似的肖像、影像編號列出。資料量非常龐大,我們從 2015 年開始持續在做,與前人共同累積、逐步完成。

|原始資料庫

我們使用試算表作為原始資料庫,取得新資料時便不斷補充,因此這是一個活的資料庫,一直到 2024 年的現在我們都仍在持續新增。另外,我們也考量到純文字的資料檔案對大家來說可能會看得很疲倦,所以也採用圖文對照的方式放在臉書,若有專業工作者來諮詢時可以先瀏覽,也讓一般讀者可以陸續從圖文取得資料。也因為有臉書資料庫,我們得到了更多指教與交流,有些人提供新史料、指正錯誤,有些人在日本的圖書館找到新資料後提供,我們非常感謝這些人的協助。

在資料庫建置以外,我們也會出借作品給展覽,因此陸續有新的評論與詮釋。像是近年來的展覽《光影如鏡—玻璃乾版影像展》、《共時的星叢:「風車詩社」與跨界域藝術時代》、《舉起鏡子迎向他的凝視》、書籍《越南王子走進彭瑞麟照相館》、《百年追求:臺灣民主運動的故事》等,或是當他出現在國家的慶典上時,我也會到場分享。

其實這些照片與資料庫都承載著非常多的主題:攝影、藝術、台灣歷史、經濟、戰爭、政治等主題。豐富的同時也相當繁多、複雜,讓閱讀資料庫者會感到疲累,所以設計資料庫時要注意的要點是,不僅要考量到自己使用上是否方便,也須思考當別人需要時,如何以最有效率的方式提供給他,因此我設計了幾種相對適合的取徑與分類法。

1.主題型

我們提供主題式的分類,當研究者需要特定內容時,我們會提供一個分頁,請他就其中內容檢索即可,之後我我們會回到大的資料庫,列對方所需的影像等資料給他。

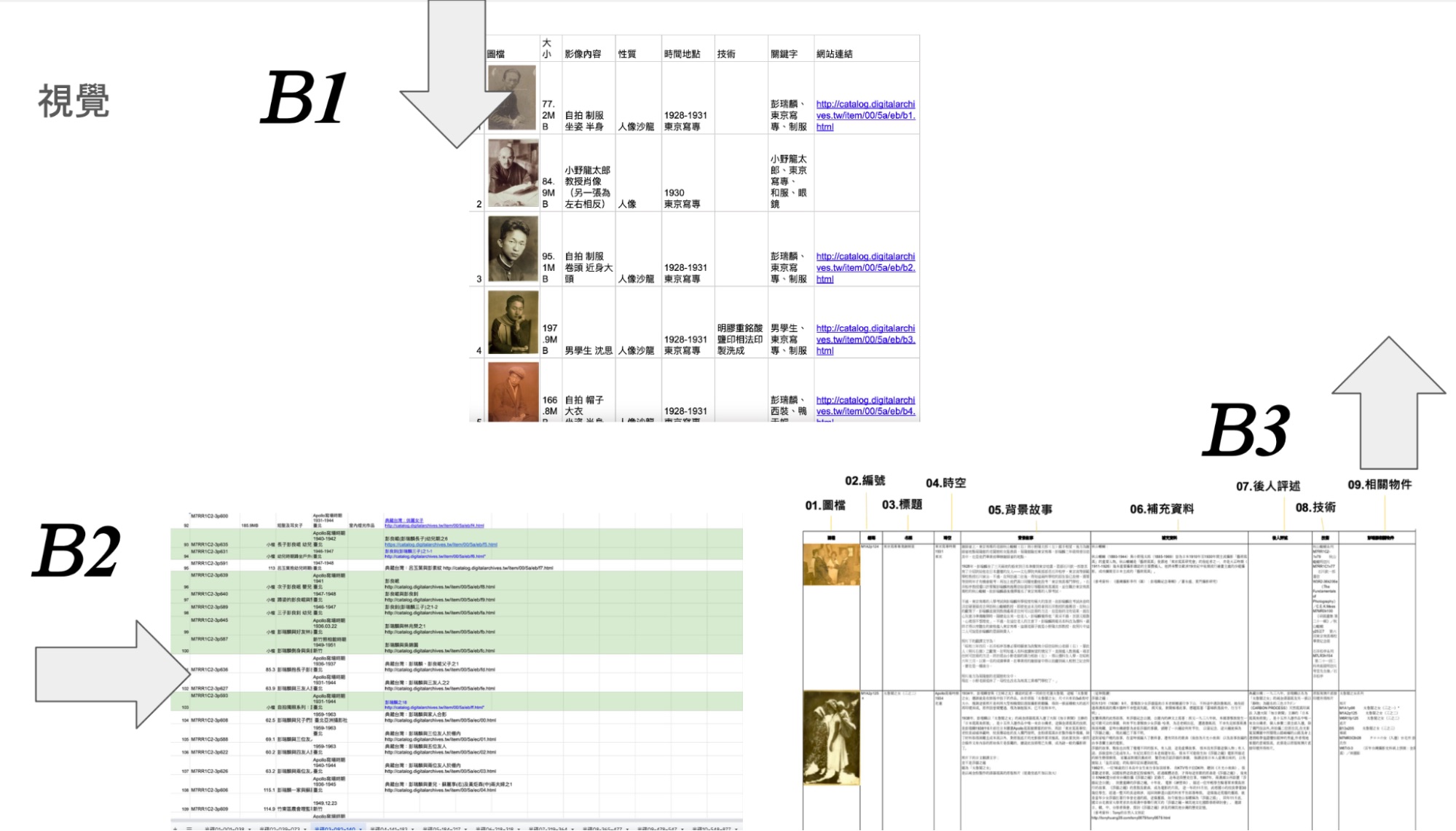

2.視覺型

這類型的資料呈現方式,是由我們先提供照片的檔案資料,並附上簡單的文字介紹,需求者可以點擊他需要的照片,接著我們再回到資料庫中對照與此照片相關的內容,標記並提供給他。

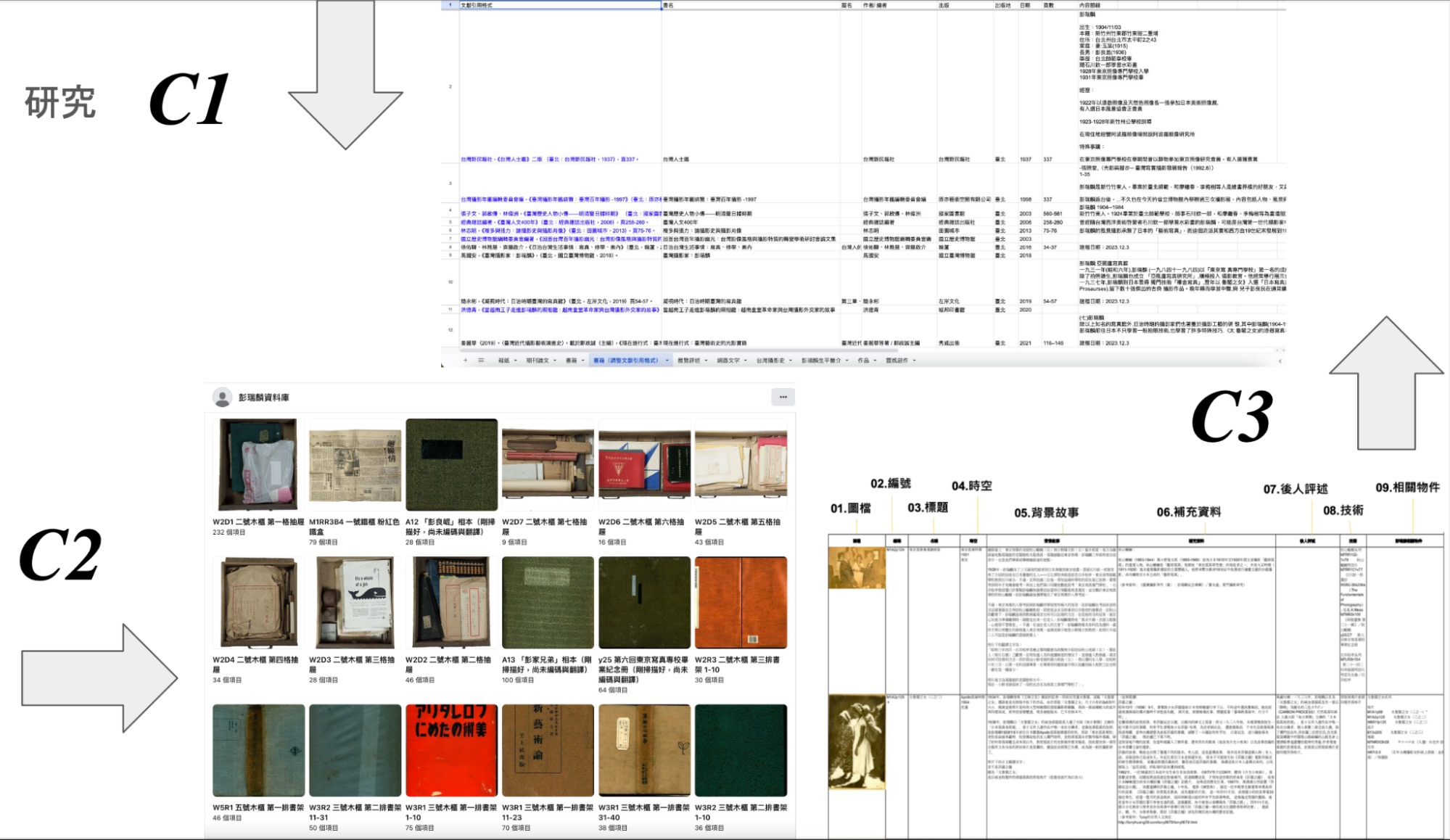

3.研究型

這類型的需求者,通常會需要深入且全面資料內容,我們會蒐集目前所有相關的期刊、論文、評述簡報等,整理一份表格並提供給他。通常對方可能會進一步想要瀏覽資料庫的後台,因此我們會開放權限讓他點擊每一本相簿,去做地毯式的搜索,最後我再根據關鍵字將資料餵過去。

以上是針對不同的需求者,我們提供不同內容的做法與步驟。

以上是針對不同的需求者,我們提供不同內容的做法與步驟。

為了統整過去與持續增加中的展覽以及出版品,我們也建立列表來將所有內容記錄下來。

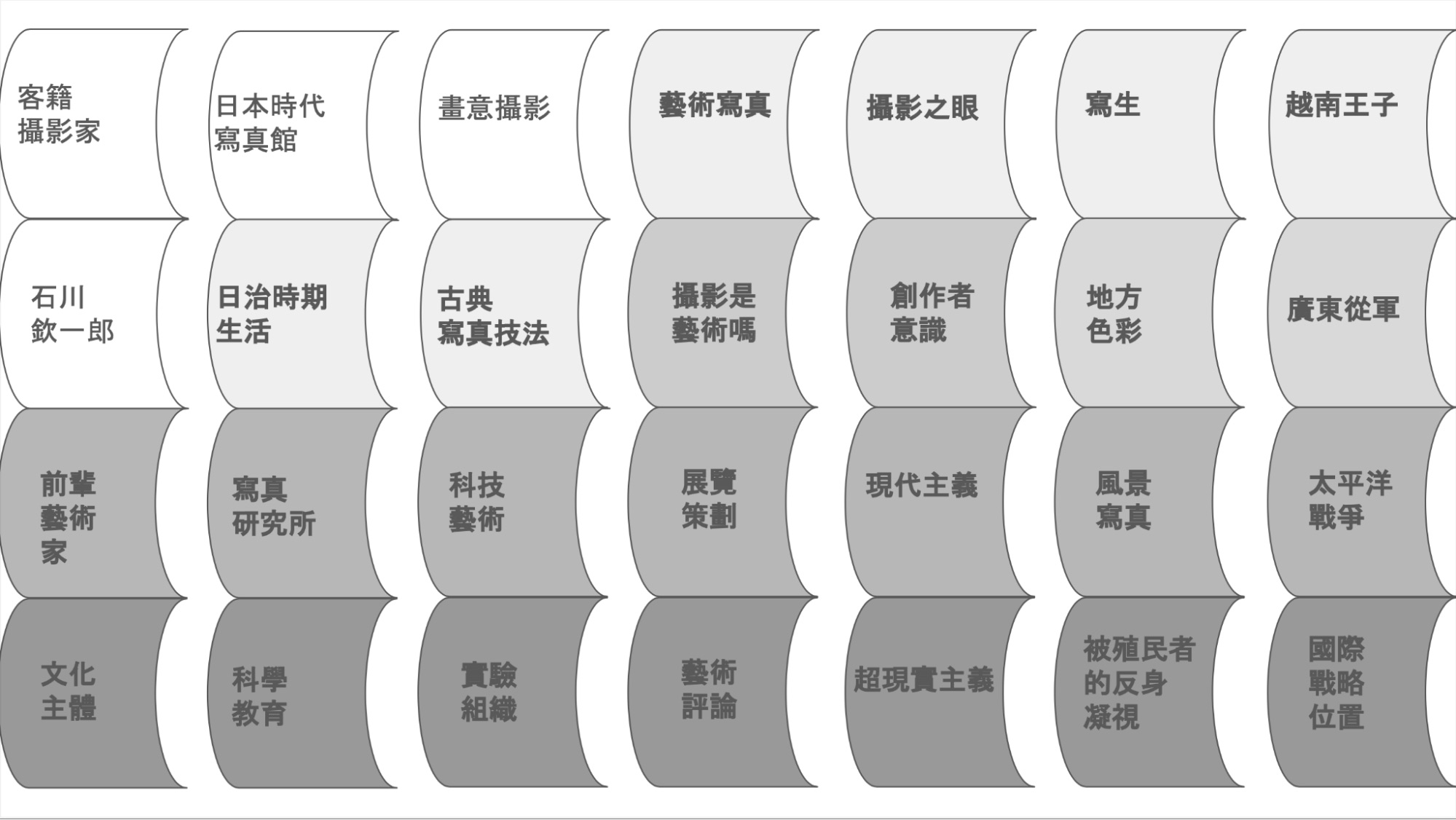

|攝影的面向與層次

剛認識我阿公時,我接觸到的彭瑞麟就是「客籍攝影家」、「其與石川欽一郎的關係」這些關鍵字,許多人則可能是以「日治時代寫真館」、「畫意寫真」等,來建構對於彭瑞麟與時代的想像。

剛認識我阿公時,我接觸到的彭瑞麟就是「客籍攝影家」、「其與石川欽一郎的關係」這些關鍵字,許多人則可能是以「日治時代寫真館」、「畫意寫真」等,來建構對於彭瑞麟與時代的想像。

在前人留下的各種資料協助下,加上自 2016 年起開始建置資料庫,以及對攝影、作品等研究成果的發掘、更新,甚至是觀點的改變,我逐漸加深了對相關議題的理解。曾有前輩向我提到「展覽編纂法」這一概念,指的是透過展覽策劃的過程,反過來書寫攝影藝術史。換句話說,我能逐步理解到許多與彭瑞麟相關的、豐富多元的關鍵字,都是在每一次與策展人、研究者或作者合作時,透過他們的展覽與研究,進一步擷取並延伸出來的。

具體來說,除了過去那些比較容易聯想到的關鍵字之外,其實可以再延伸到「彭瑞麟與當時前輩藝術家的交流」,以及在「文協百年」之際,台灣人怎麼去思考「主體性」這件事情。像是從日治時期的寫真館開始,關注到台灣人在日治時期的生活,再進一步延伸到寫真研究所的發展,最後連結科學教育的層面。這個過程並不是學徒式的,而是透過反覆的驗證,去理解攝影這門學科的真正樣貌。

在畫意攝影方面,很多人一開始想要學習的是古典寫真技法,接著會逐漸認識當時的科技是如何在攝影中被利用,以及由此所發展出的科技攝影。若從當代的脈絡來看,也許可以想像成利用 AI 科技進行攝影,進一步延伸,則可以探討一百年前的實驗攝影,例如我阿公當時所進行的實驗或成立的相關組織等。

在討論藝術寫真時,攝影作品如何置放在展覽中,又以什麼方式被閱讀,以及如何建立與藝術品的關係,都是可以研究的面向。

若針對寫生方面做探討,當時具有「超現實主義的地方色彩」與「風景寫真」是可以深入了解的關鍵字。而在彭瑞麟所拍攝的廣東相片中,我們可以透過被殖民者如何凝視日本、中國這些殖民國,看到所謂的「殖民地之旅」。同樣地,從越南王子、廣東從軍等事件,也能去思考台灣在太平洋戰爭中的戰略位置。

攝影可以承載非常多的意義,不同的面向也能在互相交織的研究中被打開,讓一件事情可以從很多層次(layer)被看見,這是我在建置資料庫的過程中,向很多作者與策展人學習到的。

如何繼續下去,現在在做什麼

在做這些事情時,我覺得自己扮演的是一個「照顧好作品」的角色,「curator」(策展人)就是指在博物館中照顧(look after)作品的人,我不會覺得自己是策展人,因為當代策展人的定義是著重於對於作品的展示與詮釋,而我只是提供資料的角色,我是資料庫的守門員。

現在我則持續翻譯、完備資料庫,過去較著重在文史層面,現在我則想要關注在作品本身,包含尺寸等很多的關照面向。

接著會規劃出版、捐贈、典藏等事務。

資產或者負債

「由先代留下的,究竟是資產或是負債?」這個問題齊柏林先生的兒子齊廷洹先前有提到,小林先生也透過拍攝諏訪做了回應,而我也想針對這個問題提出我自己的看法:我覺得每個人都是後代,只不過是源於不同的先代,例如小林先生是諏訪的後代,我則是我阿公的後代。

其實我的阿公會把每個家族成員都寫進日記,但我並未出現在其中。就連我以為是我與阿公的合影,後來也才發現他手中抱著的孩子不是我,也就是說我其實沒有跟阿公的合照。

我初次認識阿公,是透過小學二年級時參加的視丘攝影藝廊的彭瑞麟紀念展,此外,我也曾像文青一般追過金馬影展,在因緣際會之下發現張照堂老師的部落格。在他的部落格文章中,張照堂老師將雷奈.瑪格麗特(René Magritte, 1898-1967)的《禁止複製》(La reproduction interdite, 1937)與我阿公並列,除了影像外,當時也被張照堂老師寫的文字所打動。

我初次認識阿公,是透過小學二年級時參加的視丘攝影藝廊的彭瑞麟紀念展,此外,我也曾像文青一般追過金馬影展,在因緣際會之下發現張照堂老師的部落格。在他的部落格文章中,張照堂老師將雷奈.瑪格麗特(René Magritte, 1898-1967)的《禁止複製》(La reproduction interdite, 1937)與我阿公並列,除了影像外,當時也被張照堂老師寫的文字所打動。

另外一件很重要的事情是,我看過楊德昌導演的《一一》,當時發現阿公拍的照片竟然跟楊德昌導演一樣,非常酷,但多年後去想這件事我卻感到奇怪,我應該要是先認識阿公再認識楊德昌,為什麼我是透過很近代的作品,才得以接觸阿公一百年前的作品。

另外一件很重要的事情是,我看過楊德昌導演的《一一》,當時發現阿公拍的照片竟然跟楊德昌導演一樣,非常酷,但多年後去想這件事我卻感到奇怪,我應該要是先認識阿公再認識楊德昌,為什麼我是透過很近代的作品,才得以接觸阿公一百年前的作品。

因此,我重新思考自己學習的路徑,雖然在這裡介紹自己的學經歷有點好笑,但我想說的是,我是在去國外留學、工作以後,去思考當代、前衛、現代性,以及前/後現代、傳統與台灣歷史等等,因為有了這些思考,才讓我決定要做彭瑞麟的資料庫。

有一年,我阿公特別把所有小孩都召回家拍合照,他在相簿中也提到、記錄了整個家族的狀況。他很高興終於在他晚年開設了一家中西合璧的醫院,他自己是中醫,而小孩是西醫。我本來在國外工作,後來因為媽媽生病,我才回台灣照顧他。他走了以後,我意識到很多事情若現在不研究,以後可能會失去機會,可是因為我還是不太敢看我媽媽的東西,所以我決定回到老家去看看有什麼還存在,也才會打開那些箱子,看到我阿公的東西。

整個過程中很重要的是我的夥伴楊先妤,他畢業於台大歷史系,我也必須說因為有他我才敢去做這件事。起初我們商量了很多種讓這件事情可以成真的方法,因為家族、家人是一種很難拿捏距離的關係,尤其是在分隔太多年之後,我曾經需要有先妤的陪伴,才能一次次回到老家。

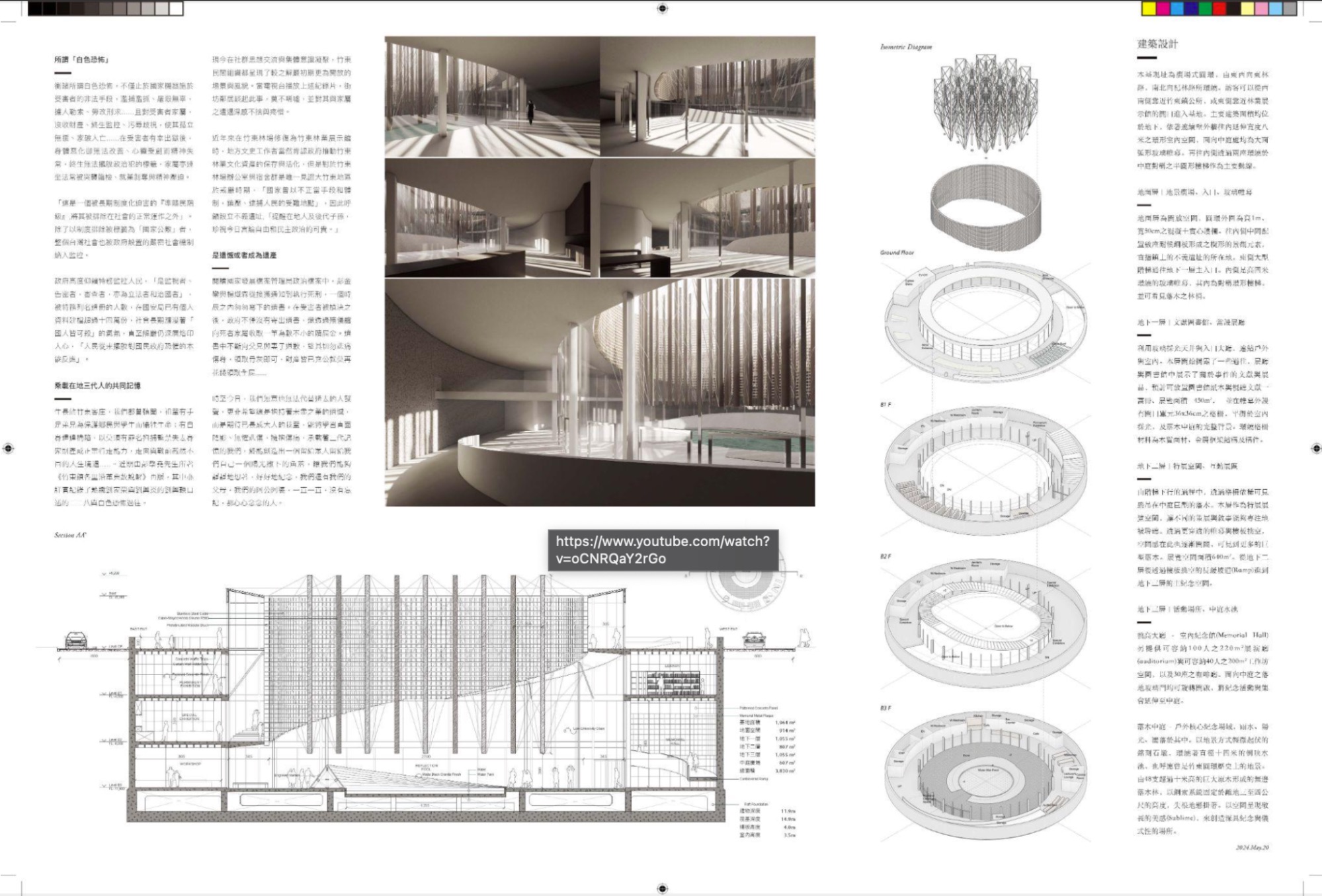

先前由阿公作為中醫師、作為西醫師的醫院仍繼續營運著,這其實也跟我自己的創作有關。我本次得到的獎項是建築競圖獎,其中的重要元素就是木材, 與我的家鄉竹東有關。當年我阿公賣了全部家當去買木材,因此被國民黨盯上,甚至被關,是後來我阿婆用把木材賣掉的錢,才成功把阿公贖回,所以我對白色恐怖有很深的感受。

我準備了《落木。無邊》的片段想給大家看,影片中我爸爸以客語配音,這是關於竹東林務局宿舍的白色恐怖事件。當年,我的家鄉有七名林場工人在林務局宿舍中籌組讀書會,就被當時的國民黨政府逮捕,而後全部遭到槍斃。

我準備了《落木。無邊》的片段想給大家看,影片中我爸爸以客語配音,這是關於竹東林務局宿舍的白色恐怖事件。當年,我的家鄉有七名林場工人在林務局宿舍中籌組讀書會,就被當時的國民黨政府逮捕,而後全部遭到槍斃。

會選擇新竹的林場進行拍攝,是因為過去這些人就是將新竹林場的樹木運到竹東去販賣,所以除了竹東的林務局宿舍,也拍攝了這裡。此外,在設計白色恐怖紀念碑時,也是取這邊杉樹的原木意象。

當時,這些白色恐怖受難者寫給長輩的信中都會提到「不要擔心我,希望每個人都要身體健康」,但除了這些信件,所有與他們相關的內容都必須被抹除,甚至是連一件衣服都不能留下。為了呈現這樣的意象,我們當時回到林場,用釣魚線將紅色衣服釣上樹木,然後用空拍機拍攝。

要追朔與家鄉竹東創作的起源,可以從 2013 年說起,當時我們有三、四個朋友回到家鄉竹東拍攝一系列照片,我們進入竹東林務局員工宿舍拍攝,還自備了發電機與照明燈。另外我也拍攝了家鄉的人,與曬茶的景象等等。

這也影響我的 2023 年,不過我後來較為關注的是,這一片同樣的土地現在變成科技園區。我們再次進入台積電的土地、工地去拍攝,並主要拍攝香腸攤的阿姨,來關照住在科學園區中的人們。

尾聲

無論在什麼場合,總會有人問我「為什麼會一直做彭瑞麟的資料庫」或是「為什麼會持續拍攝、創作作品」等,我仔細思量後認為,跟阿公有關的東西,什麼部分是我認識而且屬於我應該做的,我就會去做,而不會去想為什麼。

在創作的部分,除了理性與文字之外,我也有很多情感需要用影像或者其它媒材才能夠表達,所以我會想要這樣做。

與其說我是在建立阿公的資料庫之餘,去完成這些創作,我會說每個人都有許多要面對的事情。我覺得自己很幸運,當我在這個過程中犯了錯,我的家人會點出我的錯誤要我改過,但是也會選擇繼續支持我。我也因此認識了很多人、學習了很多,另一方面也轉化為我觀察家鄉的養分,進而更關照土地、時代共同經歷過的事。

這些過程也並非總是愉快,因為我是非常少根筋的人,也不太會跟人來往、做朋友,我一直在學習如何與人相處,與社會往來的關係。從 2016 年至今,我遭遇過很多被責備、甚至有差點被告的經驗,這些可能是大家難以想像的。也有很多人曾當面質疑我,或是在我得獎時做出「你是因為彭瑞麟才得獎」之類的評論,即使初賽是無記名的、決賽評審也並不知道這層關係。齊廷洹遇到的事我也遇過非常多次,可是現在的我覺得沒關係,因為時間會證明一切,做下去就對了。另外,我後來也轉念思考這些遭遇,把這些事情當作在職場、在做自己喜歡的事時都會遇到的困難,並沒有想像中那樣特別,我跟大家一樣。

最後,用我自己看了也很不好意思的照片作結。照片中的是小時候的我,旁邊則是彭瑞麟 45 歲時的書法作品,他寫下「天地豈有限,歲月最無情」,而門後面則是石川欽一郎先生的水彩畫。當時五歲的我完全不知道將來會跟這些人有關聯,無論過去、未來發生什麼事情,就像石川欽一郎先生鼓勵我阿公去攝影,我覺得做就對了,希望可以跟大家一起努力。

最後,用我自己看了也很不好意思的照片作結。照片中的是小時候的我,旁邊則是彭瑞麟 45 歲時的書法作品,他寫下「天地豈有限,歲月最無情」,而門後面則是石川欽一郎先生的水彩畫。當時五歲的我完全不知道將來會跟這些人有關聯,無論過去、未來發生什麼事情,就像石川欽一郎先生鼓勵我阿公去攝影,我覺得做就對了,希望可以跟大家一起努力。

真的謝謝大家今天到場,謝謝小林老師。

|問答|

Q:

剛剛老師提到故鄉諏訪的祭典,我因為出身台南,能夠同理傳統祭典深入靈魂的感覺。想知道小林老師在拍攝台灣的企畫中,有沒有包含拍攝台灣的廟宇、節慶呢?

小林:

當然會有興趣,但因為自己是外國人,語言基本上不相通,因此在執行上會感受到一些困難。會拍攝御柱祭是因為自己在那邊出生、長大,因此拍攝的意義有很大的成分在於身分。日本有很多攝影家會到各地拍攝祭典,其中以在東京活動的攝影家佔多數,也就是說他們並非祭典所在地出身的人,雖然他們有許多精彩的作品,但若由在地人拍攝,更能夠捕捉到滲透到身體裡面、深入靈魂的意義。攝影家荒木經惟(Araki Nobuyoshi)提過,在什麼地方出生、長大,也會是一個人的才能之一,像是我出生在諏訪,可能也是我成為攝影家的契機之一。

回應剛剛的問題,也許可以嘗試拍攝對你而言重要的議題,一定也有些東西是只有你才能拍攝的,期待你拍攝出這樣子的內容。

Q:

小林老師拍攝的建築照片中,有時會拍攝到樹葉、電線等等物件,但在畫面的佔比很小,應該是能透過軟體輕易去除的。請問小林老師為什麼選擇在畫面中保留這些物件?在後製過程中,是否會堅持不變造畫面呢?

小林:

想要去除的話,其實很多軟體都能輕鬆做到,但這樣做並沒有意義,或是說不應該這樣做,我的攝影希望能如實呈現我觀察、拍攝到的東西,不希望當中有造假的方式。我想透過直接的拍攝去揭示自己所關心的事物,這才是我的攝影理念。

Q:

想請問雅倫,您對於資料庫的整理讓人非常驚嘆,很好奇您是如何規劃整個資料庫,並思考資料如何被他人使用?謝謝。

雅倫:

我剛剛有分享到的關鍵人物就是先妤,他現在是「故事:寫給所有人的歷史」的企劃編輯。因為他畢業於台大歷史系,所以在討論過程中,他會不斷提醒我要反覆查核資料的正確性,我覺得他在歷史方面給了我很大的啟發,而資料庫的規劃也是我們互相激勵的成果。

另外,我要講關於「物件」的事情。我剛剛有稍微提到我念過學士後建築研究所,這個學位要求學生須出國半年。在這半年期間,我念了一個很奇怪的學位:時尚策展,其中一位老師在英國 V&A 博物館(Victoria and Albert Museum)任職,保存(archive)工作是他的專長,他專門研究如何保存衣物及珠寶等物件;另一位則是建築聯盟學院 (Architectural Association School of Architecture)的老師,他研究的是前衛時尚。在這裡的實習經驗使我學習到與後來工作相關的許多知識,像是如何保存物件,以及應嚴謹面對並尊重其脈絡,以及「東西一定要被使用」的觀念,尤其像是傳統文化,要被使用才有其價值。

我也是從這樣的觀念去思考,當別人來跟我洽詢資料時,我要如何優化這個流程。但我必須說,如果沒有先妤的話我做不到,一個人不知道要做到什麼時候,但有兩個人就可以一起去完成、互相激勵。我可能偏向從博物館的物件去規劃與執行,先妤則是從歷史的層面。

阿定:

規劃資料庫不僅需要便於管理,也要設想到資料庫的利害關係人,如何讓別人方便近用,需要從不同人的視角來考慮與安排,是一項複雜的工程。

Q:

感謝兩位今天精彩的分享,兩位對於彭瑞麟先生的展覽或檔案,是否有進一步的合作呢?

阿定:

目前應該可以確定會有一個展覽,後續在作品的選件上,因為彭瑞麟先生在不同時期有非常多的照片,或許可以請小林先生就這方面,針對比較細節的部分來說明你的構想?

小林:

這次來台有參觀彭瑞麟的老家,所以有實際看到所有他遺留下來的作品。對於明年展覽的規畫,目前可能會聚焦在彭瑞麟於日本留學期間所拍攝的作品,包含先前提到的特殊彩色技法。另外還有彭瑞麟先生在阿波羅寫真館時期的作品,可能會以這兩個部分作為展覽主題。

阿定:

會出版展覽書籍嗎?

小林:

這部分確實很重要,會再跟校方詢問能不能製作展覽圖錄。藝廊成立於 1975 年,這 45 年間舉辦過許多展覽,但過往通常不太會留下 DM 以外的印刷品或出版品,所以這部分要再另外詢問校方其可能性。

阿定:

既然是雙方交流的展覽,感覺也可以詢問看看台灣是否有經費。

Q:

謝謝兩位的分享!想請問雅倫,家族裡除了您之外,有其他的家人也對於您祖父的資料感興趣,或是想加入整理的行列嗎?在整理的過程中,家族裡是否有人有不同的想法呢?

雅倫:

我覺得做這件事的心情,跟現在在這裡講話是一樣的,因為現場有很多前輩,所以我一直很緊張。我爸爸排行老七是老么,我又是我們家最小的小孩,所以在同輩份的孩子中,我是整個家族裡面最小的小孩,也是現存可以做這件事情的孩子中,年紀最小的。

我很幸運在很多愛的情況下長大,因為我是最小的孩子,所以家人給我很多的支持和關心。雖然有些人認為客家家庭中存在著男女不平等的現象,但我在家中感受到的愛並沒有因為性別而產生差異,家族的人都對我非常好。

彭瑞麟的七名子女中,目前還在世的只有三位,就是伯父、我爸爸還有遠在美國的姑姑。因為姑姑已經很多年沒有回來,所以當初我在做這件事時,主要是倚靠伯父母與我爸爸的決定。因為我小時候與伯父伯母感情深厚,所以他們都很相信我,當時也直接把事情放心地交給我。

但如同前述所提,我犯了很多錯,也因此常有被責備的情況,爸爸會打電話來唸我,但掛完電話過三秒鐘,就會再立刻打來說「我們支持你」。

我大概就是在這樣的過程中,漸漸把資料庫建立起來。當然不只我,在我還沒接手之前,也有我的大堂哥幫忙,比起一個人弄,若有人可以協助,我求之不得。像當時小林先生來訪前,我要蒐集所有散落在家中各處的內容,在兩天內把東西都呈現給小林先生。這之中不只是腦袋必須持續思考,也有很多體力活。家族中最小的我 40 歲,我的堂哥也已經 5、60 歲了,於是我會請姪女回家幫忙。我當然會很希望下一代一起來做,不過每個人都會有其對於優先事項(priority)的排序。所以當我的家人們都很關心也很支持我,這點是我非常幸運的地方,也真的很感謝他們。

Q:

小林先生拍攝出生地的祭典,除了在地的生命經驗外,是否還有哪些關於這類拍攝主題的建議或提醒?

小林:

這是一個回答起來非常困難的問題,需要一些思考時間。剛剛分享的部分都是自己故鄉諏訪的祭典,因為拍攝那樣的內容之後,以其為契機,也去拍攝日本各地的其他祭典。

過程中雖然理解照片捕捉的是當下,但也能感受到許多與過去相關的內容,意識也會不斷的與之串連,當我有了這樣的感受之後,拍攝其他祭典就會有辦法進行。

也就是說,如果在拍攝對你而言重要的生命經驗、人事物的過程中,有掌握到核心概念或是有「決定做這件事」的決心,也許就有辦法進行理想中的的拍攝。

但是也希望大家不要誤解,有時候反而是因為不知道詳盡細節才能拍到特定內容,有時候太過熟悉就會從固定的角度看。所以,並不是說從東京來拍我的故鄉是行不通的,只是在這當中要能發現自己做這件事的意義為何。

曾經有一位年輕攝影家,因為想要拍攝諏訪御柱祭,所以特別聯絡我。這個舉動有點像是因為我是拍攝這個祭典的「有名人物」,所以要特別向我打招呼表示「不好意思我要來拍照」。但我認為不需要特別告知,如果你感興趣,就用你的方式來接觸。這個祭典並不是屬於我,也並非因為我拍攝過,所以你要顧慮我的感受。想要透過影像傳達什麼才是重點。

如果有機會,也希望大家能親眼見識一下,東京人無法理解的諏訪祭典。

阿定:

最後,小林先生或雅倫是否有任何想要補充的話呢?或許可以對屆時想來參觀展覽的觀眾說幾句話,或者提供一些資訊,讓對資料庫有興趣或有問題的人知道該如何聯絡?

小林:

今天有許多年輕的觀眾來參加講座,想請問大家跟攝影的關聯是什麼?也想知道會來到這個地方、會對這些題目感興趣的都是哪些人?

Q:

我有購買小林先生的攝影集,看完之後很好奇創作者是什麼樣的人。因為我也對於御柱祭非常好奇,只是因為最近的一次御柱祭好像是在疫情期間,所以沒有辦法去,比較可惜。

小林:

謝謝。

雅倫:

想問能不能請沈老師說一下話?謝謝老師。

沈昭良老師:

謝謝雅倫,剛剛講到「靠爸」這件事,我的看法是,我覺得這個世界、這個社會本來就是互相依靠的,我們都是靠著家庭、靠著社會,包含今天我們身處的這個公眾場域 Lightbox,也是靠著很多人的支撐才得以成立。這樣的互相依靠能夠形成一個更大的能量,然後推動共好,我覺得那才是互相依靠的意義。沒得靠也沒關係,將來長大後能夠成為他人的依靠,這樣的意志、決心,以及那種奮鬥的過程也會帶來很多不同的鼓舞。

我覺得彭瑞麟很幸運、彭雅倫很幸福,能夠有這樣子相互扶持的關係。我常想自己老了以後,應該沒有人會整理我的東西,等等我也想問小林老師相關的問題。因為今年整個攝影環境的世代凋零讓我特別有感。在那種凋零的過程中,會逐漸發現並不是每個創作者或家庭都很幸運,有好的後勤或後代協助做後續的整理,尤其又是像彭瑞麟這樣很極端的好,這樣的情況其實很特別。總而言之,依靠應該是朝向共好發展,所以我很羨慕雅倫有得靠。

但是沒有人靠、可以靠自己在創作上、在公共事務上,能夠形成更大的推動,我覺得都是這樣的人,那種光都能夠影響到別人,而且讓更多人在艱困中能夠感受光的可能跟存在。這些是我對依靠的回應,因為大家或多或少都得倚靠某些東西,不然最近為什麼「靠爸族」會那麼流行,因為這本來就是社會會有的、存在的,雖然不見得每個人都有好的依靠,但我想要說的是,你如何讓這個好的依靠,能夠成為別人或是社會、公共事務的依靠,如果能把這件事情放在心上我覺得很好。

我也想回頭問小林先生,你看到雅倫對阿公東西的整理,也看到日本可能也有很多老前輩逐漸凋零,小林老師自己作為一個創作者,對於自己作品未來的處理,像是怎麼樣有秩序、有結構的保存,想請問小林老師,即便目前可能沒有整理、保存自身作品的急迫性,但您怎麼看這件事情的重要性?

小林:

我從來沒有想過要如何處理或是保存的自己的作品,不過以細江英公先生前陣子過世為例,應該會由其兒子去整理與管理其父親的作品。

當然這件事由家族著手進行應該會比較妥善,所以如果沒有直接的後代去處理攝影家們的作品,很多時候作品沒有被完善整理便消失,或不被世人注重的狀況其實很多。

子孫如果願意做這件事比較不容易引起太大的問題,但若由第三者來處理知名度高的作者的作品,我認為可能會產生非常複雜的糾葛。

參加者分享感想:

看到雅倫小姐製作的表格,最不容易的部份是,雅倫小姐並不侷限於從頌讚個人的角度去看待彭瑞麟,而能去關注到同時期台灣攝影的發展,以及時代的變遷對台灣攝影的影響,等於是將對阿公文件的梳理,延伸到去形繪台灣攝影的真實樣貌。我覺得這個是最不容易的。

阿定:

我聽完的感想是,小林去拍攝流傳 1,200 多年的祭儀,似乎跟雅倫去整理阿公留下來的東西好像有異曲同工之妙。祭儀的拍攝或是參與,感覺好像是帶著「為什麼 1,200 多年前的人要做這件事?」的問題意識,透過攝影的實踐或是創作,去遙接過去古老的儀式或是心靈,又或是當時的人為了做這件事情的內在感受。雖然住在東京的人大概會因為不合理或危險等因素而很難理解,但或許攝影可以成為一種很好的探索媒介,帶大家去認識這個祭典。

另外,回到雅倫對彭瑞麟的研究,可能是一連串的機緣巧合引領他去整理,那到底彭瑞麟之於雅倫是一個什麼樣的人?這些影像的資產有什麼潛在的意義?為什麼當時彭瑞麟在那個情形下做了這樣子的實踐?以及彭瑞麟當時對於藝術的想法、對家人的愛,我覺得雅倫去整理這些也是在跟遙遠、過去的人所留下的想法串連,不僅是對時代、或是對後來的人,我覺得小林先生跟雅倫好像有一種相似性,我說不出來。

雅倫:

如果給了大家一種「做資料庫這件事情好像很困難」的想法,我會很不好意思。無論是自己的家庭或是針對其他內容,我認為每個人都可以著手進行資料的整理。我會做得如此詳細,除了時代相互交織的影響,還有一點是,我覺得阿公留下來的作品其實沒有很多,因為他在戰後就停止攝影了,可是他的信件、日記本等,史料方面的資料反而非常充足。我是因為這樣的情況,才覺得自己更應該去挖掘這個部分。其實,我會想要分享的原因是希望能鼓勵大家來做,只是講得比較詳細,但其實實際執行的難度不高,只是偶爾可能會令人感到煩躁。

總之,我覺得每個人都可以從家族相簿,或是地方耆老等內容去進行資料庫的整建。

阿定:

再次感謝大家參與,謝謝辛苦翻譯的鵬暉,也謝謝小林先生、謝謝雅倫。

*內文之圖片由小林紀晴、彭雅倫與 Lightbox 攝影圖書室提供。

「三原色碳墨轉染」利用 Y.M.C 加減法,疊印在感光紙上呈現色彩。做法如下:拍攝三張玻璃乾版片原稿,分別以藍 B、綠 G、紅 R 三種不同濾色鏡,拍攝一張黑白的原版玻璃片,再把藍 B 轉染至 Y黃、綠 G 轉染至 M 洋紅、紅 R 轉染至 C 青、重疊黏合而得出天然色彩的照片。

二戰時的台灣因推行皇民化運動,阿波羅(Apollo)作為西方文化的外來語,需要使用片假名來標示(片假名多用於外來語、外國人名等專有名詞),為了強調國語(日語)的使用,便要求撤換「アポロ」這個外來語。

畫意攝影(Pictorialism)認為攝影是一種與繪畫、雕塑和其他傳統媒介同等的美術形式,強調其作為藝術(fine art)的可能性。畫意攝影經常使用柔焦、疊影等技法,並依據繪畫的構圖原則決定景框,以此創造出浪漫化、理想化唯美風格的作品。

「金漆寫真」是「東京寫真專校」老校長結城林藏傳給友人的獨門發明,彭瑞麟於 1938 年前往日本購置阿波羅寫真館需要的材料時習得。由於製作條件複雜,加上材料取得困難且成本高,據說金漆寫真的技術現已佚失,成為謎一般的攝影技術。

「臺展」為日治時期由「台灣教育會」所主辦的大型美術展覽活動,展覽分為東洋畫部與西洋畫部,其創辦契機源於畫家石川欽一郎、台灣日日新報的尾崎秀真、大澤貞吉與大阪朝日新聞台北代表蒲田丈夫等日籍文化人士向總督府提議並成立,後由石川欽一郎、鹽月桃甫(西洋畫)與鄉原古統、木下靜涯(東洋畫)擔任審查員。

彭雅倫、趙尉翔以《落木。無邊》 參加「亻厓等記得:客庄在地記憶的紀念形式 Design Contest of Local Hakka Memorial」徵件,獲得首獎。