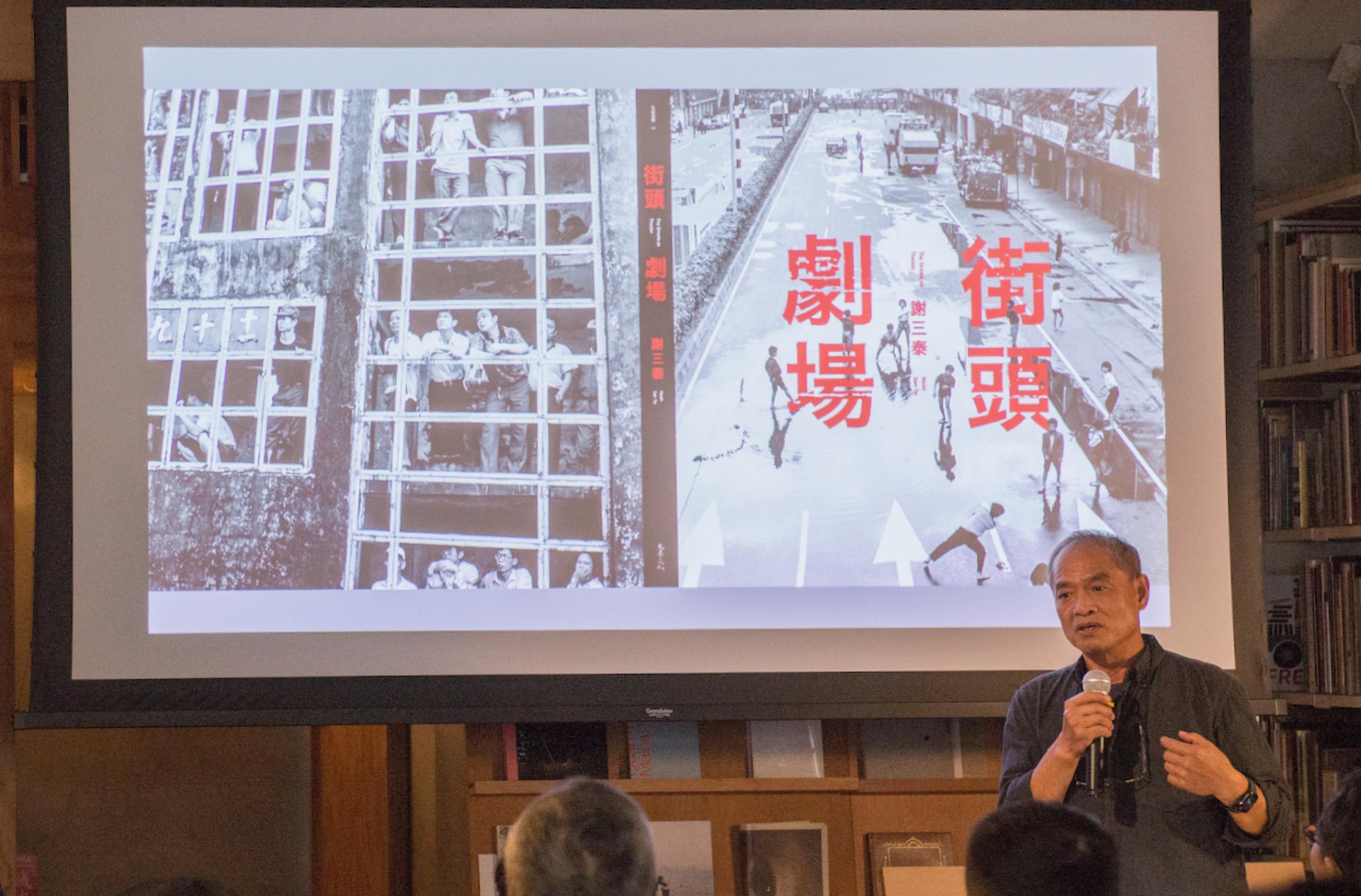

去年 12 月中,參加了 Lightbox 攝影圖書室舉辦的攝影書《街頭劇場》的新書發表會,這本影像集,記錄了台灣從 1980 至 2000 年的民主運動,以及整個社會、政治轉變的歷史足跡,是謝三泰老師整理自己當初在《自立早報》、《自立晚報》當記者時,所拍攝的各種作品集結而成。整本書呈現那段民主運動與各式社會抗爭如雨後春筍般遍地開花的年代,不以典型英雄主義式的鏡頭聚焦在運動領袖與政治人物,而是關照抵抗黨國威權、具體而多元的「群眾」樣貌。

把感官打開,認真看進去

翻看整本影像書時,讓我有一種很特別的感覺,雖說自己一直都很關心台灣的民主轉型歷史,也透過對台灣政治史的閱讀,累積了一些知識、思考,與一份對自己國家身世的堅定關懷。但聽謝三泰老師以這些豐富寫實的影像素材,分享自己親身參與、見證的整段「在街頭的時代」,以及在講座結束後拿了書慢慢翻閱的剎那間,我對眼前這些影像,產生了一種過去不曾有過的親近感,這讓我深切體會到一件事:作為在民主轉型最關鍵的 20 年後,才來到這個世界的世代。我對於那個時代中努力抵抗國家暴力的台灣人(們),即使精神上有再多的關心、敬重或共感,但在具體的生命經驗中,那樣的「親身經歷」和我自己之間,仍然像我們這個世代的大部分人一樣,存在著「很大的距離」。

縮短這個距離的並不是生活經驗的擴大或豐富化,而是思考的深度與知識的累積,因而我認為從我身處的時代氛圍這個本位出發,要真正地跟這個共同體的過去產生連結,是非常需要「想像力」與「反身性思考」的能力。即使如此,相對於在閱讀學術性歷史書寫中所產生的「智性連結」,影像所帶來的連結,於我而言仍是更為直接和切身的,但這有個前提,那就是:要把感官打開,認真看進去。

這是過去的我很少做到的事,或許也是為什麼這次觀看這些影像的經驗,對我而言有特殊意義。

不同史觀下的民主化時間點

謝三泰老師不斷強調,很多人把台灣民主化直接等於解嚴,但其實解嚴後的台灣社會,遠遠沒有真正自由,黨國威權的壓迫也不曾停止。從鄭南榕的悲劇性自焚(1989),到獨立台灣會案(簡稱獨台會案,1991),還有解嚴後仍維持了好幾年的海外黑名單,在在顯示這個政權在內外交迫下的政治妥協,其實是一點也不心甘情願的,且留有維持自身權威與神話不墜的後手,因此台灣真正獲得自由,必須從 1992 年「刑法第 100 條修法」後開始算起。從我的觀點來看,真正完全民主化應該是要到 1996 年第一次總統直選。

對民主化時間點的不同理解,其實反映著很不同的「史觀」。將解嚴直接等同於民主化的敘事,是相對容易被收編進黨國的歷史意識中、成為「蔣經國神話」的一部分。從黨國承繼的觀點來看,即使現今他們已無法否認民主化的正當性,但對民主化的敘事仍是扁平且與現實疏離的,因為他們只能透過簡化當時整個歷史過程複雜的內外因素,才能用一種表面溫和的方式,消解黨外民主運動經驗對其存在正當性的根本挑戰。如此才能將民主化視為黨國開明的表現,進而解除黨外民主運動反抗國家暴力、抵抗黨國軍事獨裁政權,與追求台灣獨立自主的根源經驗和價值追求。

這就是為什麼看清楚在台灣民主化期間,內部公民社會反抗力量的自主能動性、黨國統治者的壓制與妥協背後的策略考量,以及整體外部情勢如何影響台灣會是如此的重要。從 1970 年代美國聯中制蘇,到冷戰尾聲,第三波民主化在東歐與東亞的浪潮,讓美國不再需要以反共為名,支持與其意識形態根本衝突的蔣家政權與南韓獨裁集團,而對作為美國保護國的中華民國政權施予巨大壓力。民主化是這些複雜因素交織的結果,無法粗糙地單向歸因,更重要的是,在民主與人權價值的基本倫理上,更沒有順應黨國神話、取消本土社會內在反抗力量的能動性與主體性的理由,這種史觀的內在邏輯仍是「反民主」且「蔑視公民自發能動性」的。

持續被審視的「現實」

回到攝影本身與政治行動的關聯,我想簡單談談對這件事的一些思考。華特.班雅明(Walter Benjamin)曾在〈機械複製時代的藝術作品〉一文中斷言,攝影技術的出現,會徹底顛覆藝術品的傳統價值,帶來一種新的價值典範,從最初用於巫術與宗教的儀式價值,轉變成現代世俗化意義下的「美」,基於「此時此地」(Hier und Jetzt)、「獨一無二」,且與觀賞者「保持距離」而產生的「靈光」(Aura)(其背後仍然有儀式價值的支撐),最後由於攝影術與電影等機械複製影像的出現,其直接擷取自「現實的一角」、「一個片段」的特性,讓人們能在一種集體參與的觀賞經驗中,將藝術的價值重新界定為――呈現公眾生活的整體性或最大化「現實」(借用漢娜.鄂蘭〔 Hannah Arendt〕的語言)。

這樣的現實必須一直被眾人討論、審視、批判與修正;換句話說,應被持續地從「新的角度」觀看。而影像作為新時代藝術和傳播的媒介,相對於早期的繪畫、雕塑、乃至史詩,最大的特性就是它本身從頭到尾都是融入在人們「具體生活的現實」之中,因而它是最為政治性的。

它將藝術與政治之間的鴻溝取消,使藝術放棄古典的永恆價值或現代/後現代的「為藝術而藝術」潮流,成為公共生活的積極組成部分。同時從班雅明的觀點,這更是為了回應另一種基於誤用而產生的藝術與政治的錯置關係,即政治的美學化,也就是法西斯主義的起源,還有與之相關的,各式各樣關於國家靈魂、民族領袖、世界偉人的神話,其根本是一種對「靈光」的「借屍還魂」,將它的贗品套用在虛假的人造英雄身上,乃至人格化的國家、民族或者在人之上的大寫歷史(History)法則。

雖然班雅明寫這篇文章時是站在共產主義者的視角,但他對蘇聯的統治實況並未深入了解,因此若抽離這些在當時特定歷史條件下,無法適用現今的革命預設,純粹從上述對攝影藝術、法西斯主義批判,和影像對公眾生活的現實政治意義這個角度看,我認為《街頭劇場》這本攝影書,或許是實踐班雅明的理念,讓攝影成為現代生活中,一個具積極意義的重要案例。這也是為什麼在觀看這些影像的過程中,使我深深投入的理由,並不是「美感性」的,而是與那個自己不曾經歷,卻構成了如今我們生活樣貌的「時刻與時代」,產生切身聯繫的「現實感」。

最後《街頭劇場》(The Streets as Theater)這個書名本身也非常有趣,整本書呈現的是台灣民主化的歷史足跡,街頭是這一切發生的現實場域,但使用「劇場」一詞,乍看給人一種「非現實感」,但若從鄂蘭的政治理論來看,卻是最貼切的呈現了「政治」的本質是怎麼一回事:由於政治生活總是一種公開表達、爭辯、互助乃至衝撞的協同行動,因此政治的本性總是帶著一種「公開展演」的特質,而它展演的就是「故事」――共同體以及每個在其中個別行動者的歷史。這是政治本質上的「舞台效應」,也是政治生活與一般社會經濟生活最大的不同。從這個角度看,「在街頭中的劇場」這名字,或許是最為貼切表達台灣民主運動經驗的命名。

〈機械複製時代的藝術作品〉(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)發表於 1935 年德國《社會研究期刊》(Zeitschrift für Sozialforschung)。